おたまじゃくしって、パッと見た感じではみんな同じに見えますよね。

おたまじゃくしって、パッと見た感じではみんな同じに見えますよね。

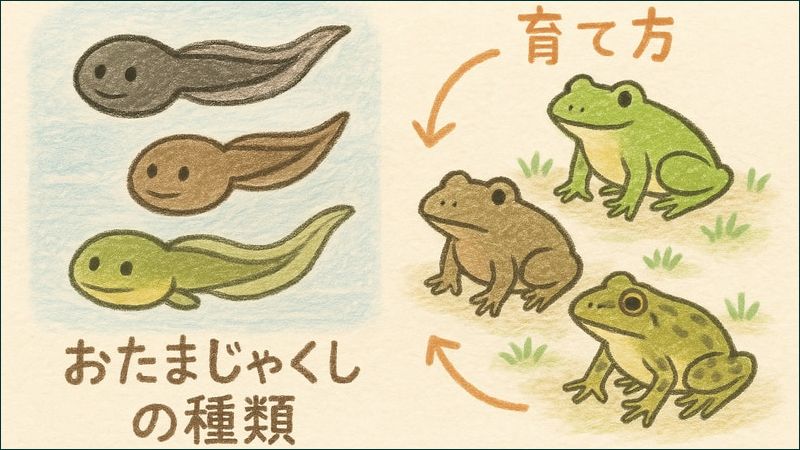

でも実は、よく観察してみると種類によって色がちがったり、体の形がちがったり、泳ぎ方までそれぞれなんです。

しかも成長してカエルになると、まったく違う姿に変身するからとっても面白いんですよ。

この記事では、そんな身近な水辺にいるおたまじゃくしたちの種類や、見分けるときのポイント、さらには育て方のコツまで、写真や特徴をまじえてわかりやすくお伝えします。

「うちの子が持って帰ってきたけど、どんなカエルになるの?」

「飼ってみたいけど何に気をつければいい?」

そういった疑問を持つ方にも役立つ内容になっています。

また、親子での自然観察や夏休みの自由研究にもぴったり。

観察する中で命の大切さにも気づける、そんなきっかけになればうれしいです。

これからの季節に向けて、おたまじゃくしの世界をのぞいてみませんか?

おたまじゃくしの種類はどれくらいあるの?

身近に見られるおたまじゃくしの代表的な種類

田んぼや池、小川や用水路など、私たちの身近な場所でもよく見かけるおたまじゃくし。

実はそこには「アマガエル」「ヒキガエル」「ツチガエル」「トノサマガエル」といった、いろんな種類のカエルの赤ちゃんが隠れているんです。

ぱっと見ではほとんど同じように見えることが多いけれど、よく観察すると少しずつ違いがあります。

そして何より驚くのは、同じおたまじゃくしでも成長後にはまったく別のカエルの姿になるということ。

そうした変化を知っていると、ただの「水の中の生きもの」が、ぐんと面白く、観察の楽しみも広がりますよ。

日本にいるカエルの種類とそのおたまじゃくし

日本には40種類以上のカエルが生息しており、それぞれの種類に対応するおたまじゃくしにも個性があります。

たとえば、北海道では「エゾアカガエル」、本州の平地では「ニホンアマガエル」や「ウシガエル」、山地では「ヤマアカガエル」などがよく見られます。

地域によってカエルの分布が違うので、住んでいる場所によって観察できるおたまじゃくしも変わってくるんですね。

さらに、一部のカエルは外来種として知られていて、そのおたまじゃくしも見つかることがあります。

たとえば「ウシガエル」は北アメリカ原産ですが、今では日本各地で見られ、おたまじゃくしもかなり大きくてインパクトがあります。

見つけたおたまじゃくしがどんなカエルになるのか、地域の情報と照らし合わせて予想してみるのも、楽しい観察ポイントになりますよ。

同じように見えて実は違う?種類ごとの特徴とは

一見するとみんな同じように見えるおたまじゃくし。

でも、よくよく観察してみると「尾の形」「お腹の色」「背中の模様」「大きさ」「動き方」など、実はいろんな違いがあります。

たとえばアマガエルのおたまじゃくしは丸っこくて透明感があり、ヒキガエルのおたまじゃくしは黒くて群れで泳ぐ傾向が強いんです。

こうした違いを見つけていくと、まるで図鑑をリアルに見ているかのような体験になりますし、お子さんと一緒に「これはどのカエルかな?」なんて考えながら観察する時間もとっても楽しいものになりますよ。

種類を意識するだけで、観察の楽しみ方が何倍にもふくらみます。

見分け方のポイント|模様・体形・しっぽに注目

黒い?透明?色の違いでわかる種類

おたまじゃくしの体の色にも、じつはさまざまな違いがあります。

たとえば、ヒキガエルのおたまじゃくしは全体的に真っ黒で、サイズも小さめなのが特徴です。

黒光りするような色合いで群れをなして泳いでいる姿を見かけることが多いですね。

一方で、トノサマガエルのおたまじゃくしは体がやや透けていて、光にかざすと内臓のようすまでうっすら見えることもあります。

お腹の色も薄めで、背中と比べて色の濃淡がはっきりしている場合もあります。

さらに、アマガエルのように少し緑がかった半透明な体をしているものもいて、見た目の印象がまったく違ってくるんです。

こうした「体の色」の違いに注目することで、見分けの大きなヒントになりますし、「これはどの種類かな?」と推理しながら観察する楽しみも広がりますよ。

体の形やしっぽの先にも注目しよう

おたまじゃくしの見分けポイントとして、体のフォルムや尾(しっぽ)の形にも注目してみましょう。

しっぽが長くて先細りになっているもの、逆に先が丸く太めのもの、しっぽの縁にヒレのようなふくらみがあるものなど、種類によって意外と違いがあります。

また、体そのものが丸っこいものや、やや細長い形をしているものなど、全体の輪郭にも特徴があるんですね。

口の大きさや位置も観察ポイントです。

たとえばヒキガエルのおたまじゃくしは口が小さめで下向きについていますが、トノサマガエルなどはやや前向きについていることもあります。

さらに目の位置や体の模様など、細かな点を見ていくと、種類を特定するためのヒントがたくさん見えてきますよ。

泳ぎ方や動きにもヒントがある

じっと見ていると、おたまじゃくしの泳ぎ方や動き方にも種類ごとの違いがあることに気づきます。

ヒキガエル系のおたまじゃくしは、おとなしくてあまり激しく動かず、水底近くをのそのそと移動することが多いんです。

それに対して、トノサマガエル系は活発で、しっぽを勢いよく動かしてスイスイ泳ぎ回るのが特徴です。

また、アマガエル系は水草の間をふわふわと漂うように移動したり、時には水面近くでじっとしていたりと、落ち着いた動きを見せることもあります。

こうした「動きの違い」に注目することで、「もしかしてこの子はあの種類かも?」という予想が立てやすくなりますよ。

泳ぎ方まで観察できると、より深い観察体験につながっていくはずです。

将来どんなカエルになる?種類別の変化を解説

アマガエル系|緑で木登り上手

アマガエルは緑色の小さなカエルで、特に雨上がりや梅雨時に「ゲッゲッ」とかわいらしい声で鳴く姿を見かけることがあります。

体長は3~4cmほどで、ぴょんとジャンプして木や葉っぱの上にとまっているのが印象的です。

おたまじゃくしのときは体が少し透けたように見える半透明の質感があり、全体的に丸みを帯びていて、しっぽもふっくらとした形をしています。

体色も淡く、他の種類よりも繊細な雰囲気を持っているのが特徴です。

育つと木登りがとっても得意なカエルになり、小さな手足で器用に植物に登っていきます。

その愛らしい姿と高めの鳴き声は、観察していて癒される存在ですよ。

ヒキガエル系|茶色くて陸が好き

ヒキガエルのおたまじゃくしは、黒くてツヤのある小さな体をしていて、他の種類と比べて一回り小さいことが多いです。

数十匹以上の群れで行動していることが多く、水面近くに密集して泳ぐ様子はとても印象的です。

成長すると体長10cmを超えることもあり、茶色くゴツゴツした外見になります。

皮膚はザラザラしていて、毒を分泌するため天敵から身を守れるようになっているんですね。

ヒキガエルは大人になると水場よりも乾いた地面や石の下など陸地にいることが多く、夜行性で虫を探して歩き回ります。

見た目はちょっといかついですが、動きはゆっくりで、おとなしく、人の生活圏にもよく現れる身近な存在です。

おたまじゃくしからの成長の変化も大きく、観察していてとてもおもしろいカエルのひとつです。

ツチガエルやトノサマガエルなども紹介

ツチガエルは全体的に地味な茶色や灰色をしていて、まわりの土や石とよくなじむカモフラージュ上手なカエルです。

おたまじゃくしのときは比較的大きめで、特に尾の部分が幅広くて目立ちます。

泳ぎ方はおだやかで、水草の間をゆったりと進む姿が見られます。

成長しても派手さはありませんが、ぴょんぴょんと元気に飛び回る姿がかわいらしいカエルです。

一方、トノサマガエルは背中にくっきりとした緑の縦線が入るのが特徴で、カエルらしいカエルともいえる存在。

おたまじゃくしの時期は中くらいのサイズで、透明感のある体をしており、尾も細長くスマートな形です。

泳ぐのが得意で、元気よくすいすいと動き回る姿はとても活発。

成長すると田んぼや池の縁などでジャンプ力をいかして虫を追いかけたり、鳴き声で仲間と呼び合ったりと、観察する楽しみもたっぷり詰まっています。

種類別に育て方は違う?飼育の注意点とコツ

エサや水の量は種類によって違う?

基本的にはどのおたまじゃくしも「ゆでたほうれん草」や「金魚のエサ」など、植物性や動物性のやわらかいエサをよく食べます。

特にゆでたほうれん草は家庭でも手軽に用意できて、水に浮かべておくだけで喜んでついばむ姿が見られますよ。

また、熱帯魚用のエサや茹でたキャベツなども種類によっては好む場合があります。

種類に合わせて、食いつきのよいものを少しずつ試してみるのも楽しいですね。

一方、ヒキガエル系のおたまじゃくしは雑食性が強めで、成長するにつれてより動きのあるものを好むようになります。

小さな昆虫やミジンコなどが視界に入ると、積極的に追いかけて食べるような行動も見られることがあります。

そのため、ある程度成長したら昆虫ゼリーや人工餌など、少しずつ変化を加えてみるのもおすすめです。

また、水の管理もとても大事なポイントです。

おたまじゃくしは水の汚れに敏感で、すぐに体調を崩してしまうことがあります。

水は最低でも2日に1回、できれば毎日少しずつでも替えてあげると安心です。

バケツなどの飼育容器は直射日光を避けて、風通しの良い場所に置いてあげるとより元気に育ちます。

混泳はNG?共食いリスクのある種類

種類によっては、おたまじゃくし同士で共食いをしてしまうこともあるので注意が必要です。

特にヒキガエル系のおたまじゃくしは成長が早く、他の種類よりも先に体が大きくなる傾向があります。

そのため、同じ容器で飼っていると、体の小さな別の種類を食べてしまうことも実際にあるんです。

こうしたトラブルを避けるためには、種類やサイズの違うおたまじゃくしを一緒にしないようにするのが大切です。

できればそれぞれの種類ごと、または大きさごとに容器を分けて育てると安心です。

特に自由研究などで観察したい場合は、成長スピードの違いを比べる意味でも、分けて飼育すると観察がしやすくておすすめです。

観察後はどうする?自然に戻すときのマナー

おたまじゃくしをしばらく飼って観察したあと、「そろそろ自然に返してあげたいな」と思うこともありますよね。

そんなときに大切なのが、どこに戻すかということです。

基本のルールは「捕まえた場所に返す」こと。

これは、自然環境のバランスを守るためにもとても大事なことなんです。

おたまじゃくしが成長してカエルになっていたとしても、他の地域に放してしまうと在来種との競合や、病気の拡大につながってしまう可能性があります。

なので、元いた場所の池や川にそっと返してあげましょう。

できるだけ静かな時間帯に、水辺の安全な場所でそっと放すと、自然にもなじみやすいです。

また、子どもと一緒に放すときには、「命を大切にするってこういうことなんだよ」と声をかけてあげるのもおすすめです。

観察から自然へのかえし方までを通して、命のつながりや責任感を学ぶ、すてきな体験になりますよ。

まとめ|観察を楽しみながら命の大切さも学ぼう

種類の違いに気づくともっと面白い!

最初はみんな同じに見えるおたまじゃくしも、じっくり観察してみると、実は種類ごとの色や模様、動きのちがいが少しずつ見えてくるようになります。

そうした違いに気づいたときのワクワク感や、「あれ?この子はもしかしてアマガエル?」なんて想像する時間はとっても楽しいものです。

「どんなカエルになるのかな?」と考えながら育てていくと、観察の楽しみがぐっと広がっていきますし、毎日の変化に気づくたびに愛着もわいてきますよ。

自由研究や自然体験にもぴったり

おたまじゃくしの成長のようすは、夏休みの自由研究のテーマとしてもとても人気があります。

観察日記をつけながら育てていくことで、命の成長過程を間近で見ることができ、自然のしくみや生きものの大切さを実感できます。

水の交換やエサやりを通して、飼育する責任感も自然と身につくのが嬉しいポイントです。

親子で一緒に観察すれば、会話も自然に増えて、心のふれあいにもつながりますよ。

この夏はぜひ、近所の池や田んぼ、小川などでおたまじゃくしを探してみてください。

きっと、自然の中での新しい発見があるはずです。