イベント・行事・お祝い事

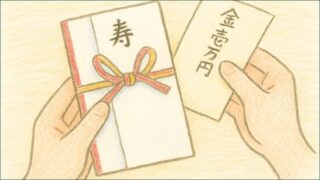

イベント・行事・お祝い事 祝儀袋の内袋マナー完全ガイド!正しい入れ方と金額の書き方までやさしく解説

結婚式やお祝いごとで使う祝儀袋。準備を始めたときに「内袋ってどうやって入れるの?」「向きはこれでいいのかな?」「金額の書き方も決まってるのかな…」と不安に思う人はとても多いんですね。実際、細かいマナーや決まりはあるものの、知ってしまえば難し...

イベント・行事・お祝い事

イベント・行事・お祝い事  冠婚葬祭

冠婚葬祭  冠婚葬祭

冠婚葬祭  冠婚葬祭

冠婚葬祭  冠婚葬祭

冠婚葬祭  冠婚葬祭

冠婚葬祭  冠婚葬祭

冠婚葬祭  冠婚葬祭

冠婚葬祭  イベント・行事・お祝い事

イベント・行事・お祝い事  冠婚葬祭

冠婚葬祭