「花」・「木」・「果物」の植物の香りで心と体を癒し、自然治癒力を高めてくれるアロマセラピー。

アロマセラピーで使われるのは、植物から抽出された天然100%の香りが詰まったオイル=「精油」です。

様々な効能が期待できる精油ですが、使い方を間違えると思わぬトラブルを招くことも。

特に高齢者や子ども、基礎疾患のある人、妊婦さんは避けた方が良い精油や使用する時に気を付けることがあります。

この記事では、妊娠中や基礎疾患がある人に焦点をあて、精油を使う際の注意点を見ていきます。

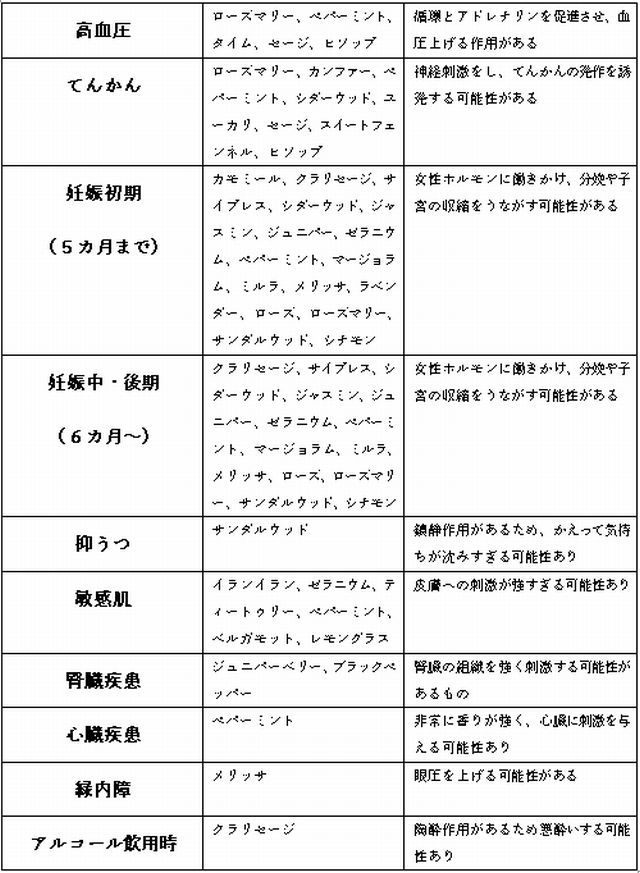

後半に精油の禁忌表を載せてあるので、選ぶ際の参考にしてみてくださいね。

精油の禁忌はなぜあるの?妊娠中や基礎疾患がある場合の注意点

精油は植物の芳香成分を何百倍、何千倍にも凝縮した液体です。

1滴のペパーミント精油には26杯分のペパーミントティーと同等の効能が期待できるといわれています。

想像しただけでばっちり目が覚めそうですね!(笑)

そのため、精油は使い方や量を間違えると心身への作用が強すぎて、かえって不調を招く場合があるのです。

精油全般の基本的な注意事項

精油を使う際には次のことに気を付けましょう。

①皮膚に直接つけない

②飲んだり目に入れたりしない

③火気のあるところで使用しない

④光毒性のあるものを使用した後は日光にあたらない

⑤高齢者や子供は使用量を少なくする

⑥子どもやペットが触れる場所に置かない

⑦成分が変化しやすいため、開封後半年~1年で使い切る

⑧初めての精油を使う前はパッチテストを行う

①の「皮膚に直接つけない」については原液だと肌への刺激が強すぎるので、必ず植物性のオイルや水で薄めて使用します。

肌に使用する場合の希釈率は成人で1%以下が原則です。

④の光毒性ですが、精油の中には強い紫外線に反応してシミや火傷といった皮膚トラブルを起こすものがあります。

(グレープフルーツ、ベルガモット、ライムなど)

そのため、光毒性のあるものを皮膚に使用したあとの6時間は、日光に当たらないように注意をしてくださいね。

夜寝る前に使うと安心ですね。

そして⑤の「高齢者や子供は使用量を少なくする」については、強く影響が現れる可能性があるので、通常よりも精油の量を減らして使用します。

高齢者は通常の半分の量を、3歳未満は芳香浴のみにとどめておくようにしましょう。

あとは3歳以上でも大人の1/10の量を、様子を見ながら使用します。

精油を使う時には色々なルールがあるんですね。

これまで私は、自宅では芳香浴でしか使ったことがありませんでしたが、肌に使用する時にいい加減な量で濃いめで使ってしまうと恐ろしいことになりそうですね。

気を付けないといけませんね!

妊娠中・基礎疾患がある場合の注意点!

妊娠中や基礎疾患のある人は精油の種類によっては避けた方が良いものがあります。

妊娠中に精油を使う場合の注意点

- 妊娠初期は芳香浴にとどめる

- 中期・後期であってもマッサージやバスでの使用は慎重に行う

- 子宮を刺激する通経作用のあるものやホルモンの分泌を促す精油は避ける

- 心配な場合は事前にかかりつけの医師に相談する

- 気になる症状が現れたら使用を中止し病院に連絡を

特に初期はつわりや流産の可能性があるので、自分がリラックスできる香りの芳香浴にとどめます。

私は落ち着いた柑橘系のベルガモットが体調に合い、よく嗅いでいましたよ。

中期・後期になるとマッサージやバスにも使用できるようになります。

それぞれマッサージは希釈率0.5%以下とバスの全身浴は3滴以下、部分浴は1滴以下で使用します。

子宮を刺激する作用のある精油はお産を早めてしまう可能性があるので、念のため控えておくのが無難です。

(ジャスミン、ラベンダー、カモミール、ゼラニウムなど)

いずれの場合も、心配な場合は使う前にかかりつけの医師に相談し、

「お腹が張る」

「気分が優れない」

といった症状があるようなときには、使用を中止して病院に連絡しましょう。

基礎疾患がある場合に精油を使うときの注意点

- 特に高血圧やてんかん、心臓・腎臓疾患のある人は注意が必要

- 症状を悪化させる作用があるものは避ける

- 薬を服用中は主治医に相談する

例えば、

- ローズマリー

- ペパーミント

- タイム

は順に、血行を促進し、意識をはっきりとさせる、元気づけて不安を和らげる、などの効能が期待できます。

ですが、血圧を上げる作用があるため高血圧の人は使用してはいけないとなっています。

腎臓疾患のある人は、ジュニパーベリーの使用は避けなければなりません。

なぜなら、ジュニパーベリーは利尿作用が高く腎臓に過度の負担がかかる可能性があるからです。

他の症状については、後ほど紹介する表にまとめてあります。

ペパーミントにはイライラを落ち着かせる鎮静作用があることは知っていましたが、まさか血圧を上げる可能性があるとは驚きです。

ちなみに高血圧の人には「マージョラム」、「ラベンダー」などのリラックス系の精油が効果が期待できますよ。

そして、薬を服用中の人は主治医や薬剤師に相談しましょう。

薬と精油の組み合わせ次第では互いの効果を打ち消しあう、または逆に強めてしまう場合があります。

精油の禁忌表を紹介!安全に精油を選ぶにはこれを参考に!

いざ精油を選ぶとなると、種類が多い上に名前もカタカナばかりで覚えにくいかもしれません。

その上に禁忌のものまであるなんて・・・。

そこで、症状別に避けたほうが良い精油が一目で分かるように、表にまとめてみました。

主な精油の禁忌表はこちら

「症状」と「注意すべき精油」と「その理由」です。

禁忌とされる精油は、専門家の間でも意見が分かれる部分があるようですが、精油選びの際の参考にしてみてください。

うっかり禁忌の精油を使ってしまった!大丈夫なの?

結論から言うと、禁忌とされている精油でも一般的に使われている量で正しく使用した場合、そこまで心配する必要はないようです。

注意しなければならないのは、高濃度の精油を肌の広範囲に継続的に使用した場合です。

一般的に肌に使われている量とは「希釈率1%以下」のことです。

この原則を守らずに、高濃度の精油を肌に使用するのは妊娠中や基礎疾患持ちでなくても肌のことを考えると危険ですよね。

日本アロマ環境協会も「協会が紹介する方法でアロマセラピーを実践した妊婦に重大な事故が生じたことは現在まで報告されていない」としています。

そして、芳香浴ならば妊娠中にどの精油であっても1回~数回使用したところで問題になることはないと言われています。

(精油の成分が皮膚から体内に吸収されるマッサージやバスでの使用は慎重になったほうが良い)

禁忌と知らずに1~2回使用したところで、その後体調に変化がなければそこまで気にする必要はなく、以後気を付けるという感じでしょうか。

精油を使ったあとに違和感があれば主治医に相談を

ただし、先ほどもお伝えしましたが

「芳香浴」

「マッサージ」

「バス」

に限らず使用後にお腹が張るなど気になる症状・不安があれば、かかりつけの医師に相談しましょう。

基礎疾患がある場合も禁忌の精油を1度使用したからといって、すぐに悪影響を及ぼすわけではありません。

ですが、心配な場合は使用した精油をメモし、主治医に相談するのが良いでしょう。

そこまで心配しなくても良いと言われても、禁忌と知らずに精油を使用して後から気付くとショックですよね。

特に妊娠中はお腹の赤ちゃんに影響がないか不安になると思います。

そんな時は病院に連絡をして、先生に確認するのが一番だと思います。

不安な気持ちのまま過ごすのが一番良くないと思うので・・・。

病院の先生から「大丈夫!」と言ってもらえたり、エコーで赤ちゃんの元気な姿を確認できれば、心の底から安心すると思いますよ。

精油の使い方で注意することのまとめ

- 妊娠中や基礎疾患のある人は、避けたほうが良い精油や使う時の注意点がある

- 精油の使用に不安がある場合は主治医や薬剤師、専門のアロマセラピストに相談する

- 気になる症状が現れた場合は病院に連絡する

長女の妊娠中に飲んだ後に「そういえば、カモミールって大丈夫?」と思いネットで調べると「初期は避けた方が良い」と出てきて焦った覚えがあります。

よくよく調べると「妊娠の経過が順調な場合は、常識の範囲内で1日に1~2杯飲む程度なら問題ない」とのことでその時はほっとしました。

その後は念のため飲むのを控えましたが・・・何でも大量に摂りすぎは良くないということですね。

色々と気にして我慢をし過ぎるのもストレスになるので、注意事項を知った上で適度に楽しむのが大切かもしれません。

以上の注意点を守りつつ、安心して精油のもつパワーを利用したいですね。