裁縫が好きな方や、たまにお裁縫をするという方にとって、縫い針の保管方法って意外と悩みどころですよね。

針はとても小さくて軽いので、ちょっとした拍子に見失ってしまったり、テーブルから落ちてしまったりすることもあります。

しかも、落ちたことに気づかないまま踏んでしまったり、掃除機で吸ってしまったりすることもあるから、注意が必要なんです。

特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、思わぬケガにつながることもあるので、針の扱いや保管には気をつけたいところですよね。

だからこそ、安全で使いやすくて、しかもどこにあるかすぐにわかるような保管方法を知っておくことは、とっても大切なんです。

この記事では、縫い針を見やすくて、しかも取り出しやすく保管できる、いろんなアイデアをご紹介しています。

例えば、針専用のケースを使ったり、布やフェルトを使って自分で作れるかわいいニードルブック。

さらにはおしゃれで便利なピンクッションなど、身近なアイテムで簡単に取り入れられる工夫がたくさんありますよ。

ちょっとしたアイディア次第で、針の保管がぐんとラクになるんです。

また、針のすべりが悪くなってきたときのちょっとしたメンテナンス方法や、もう使わなくなった針を安全に処分するための方法についても、わかりやすくまとめてご紹介しています。

お裁縫をもっと安心して、もっと気軽に楽しむために、この記事をぜひ参考にしてみてくださいね。

ほんの少しの工夫で、裁縫がもっと快適になりますよ。

縫い針の安全な保管方法ってどいうすればいい?

縫い針の安全な保管方法で一番ベストな方法は、専用の縫い針ケースを使うことです。

私が持っている縫い針ケースは、一本一本に仕切りがついています。

なので本数がわかりやすく、失くしたときもすぐに気づくことができます。

一本一本保管場所が分かれていなくても、家にあるもので、縫い針を保管するのに使えるものがあるので、それをご紹介しますね。

縫い針の安全な保管方法①小さなケース

- 釣り針を入れるケース

- フィルムケース(最近見ないですね)

- 小さなお菓子の缶

縫い針の安全な保管方法②ニードルブック

本のように、それぞれのページに針をたくさん刺して保管できるものです。

種類ごとに分けたり、1ページ毎に本数を決めておくと紛失に気づきやすいですね。

「ニードルブック」として販売されているものもあるようなのですが、簡単に手作りすることができます。

フエルトを必要な枚数分切り取り、本のように一辺を縫うだけで出来上がりです。

表紙に刺繍をしてみたり、いくらでも工夫ができます。

フエルトは羊毛が入っているものが良いそうですよ。

ポリエステル100%の場合は、刺しっぱなしにしていると針が錆びてしまうことがあるので気を付けてください。

「フェルトを使ってニードルブックを作る方法」の詳細を見てみる

縫い針の安全な保管方法③ピンクッション

ピンクッションは、いわゆる「針山」です。

このピンクッションをお持ちでない場合でも、ペットボトルのキャップとくるむ布と中身のわたがあれば手作りすることができます。

ピンクッションに刺してそのまま保管するのはちょっと危険かもしれませんが、刺した状態できちんとお裁縫箱に入れておけるのであれば大丈夫でしょう。

このピンクッションは、さっと取ることができるので、とっても便利です。

針に糸を通したままだったり、針山の中身の素材によっては針が錆びてしまうこともあるので気を付けてください。

ピンクッションの中身の素材は、ニードルブックと同じようにポリエステルではなく、木綿(綿)や羊毛が錆びにくいようですよ。

「ペットボトルのふたをリメイク!かわいいピンクッションの作り方」の詳細を見てみる

ニードルブックもピンクッションも、家にちょっとだけ残っている材料で作ることができます。

なので、お時間のあるときに挑戦してみてくださいね。

縫い針のすべりが悪いときの対処法は?

今までめったに「お裁縫」をすることはありませんでした。

でも自分に子供ができてからは、たまにですがお裁縫をするようになりました。

子供が小学生の頃は、刺繍(クロスステッチ)にはまって大きなクッションに飾りを付けました。

今は布マスクをせっせと作っているところです。

子どもの入学・入園グッズを作るときにもお裁縫とミシンにはまりました。

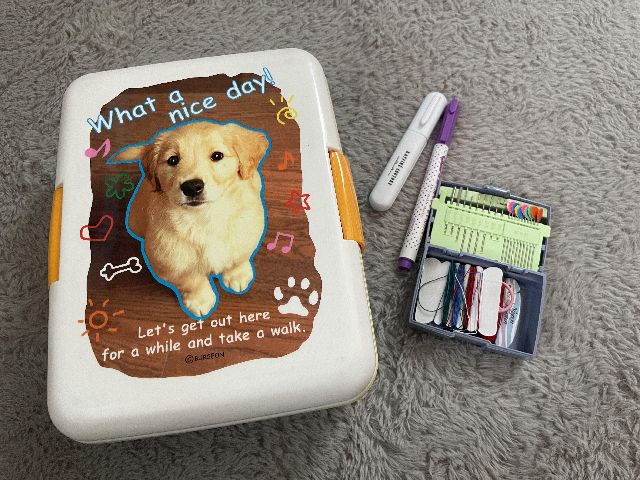

私がお裁縫で使っている道具たち

ただ、そういった「限定した期間」にしか使わないので、お裁縫の道具にはこだわりが全くありません。

結婚したときに母に買ってもらった持ち手の付いた「お裁縫箱」はあるのですが、中に入っているものはというと

- 100均で買ったもの

- 小学校の頃のお裁縫箱の中身

小学校のお裁縫グッズを今も使っている人、どれぐらいいるんでしょうか。笑

一つ一つの道具には、母の字で「私の旧姓」が書かれています。

なので、「使うたびにいろいろと記憶がよみがえってくる」という特典もついています。

その、小学生のときのお裁縫道具の「縫針入れ」は小さな箱になっています。

ぱかっと開けたら、縫い針とまち針が突き刺さっている部分が立ちあがってきて、取り出しやすくなっています。

一方、100均で買った縫い針ケースは、円形の土台の上に放射線状に平たく針が入っていて。

取り出し口のあるカバーをダイヤルのように回して、針を出す仕組みになっています。

なので取り出すときに、バラバラになりそうでちょっとハラハラしてしまいます。

お裁縫をするときは、周りを小さな子どもがウロウロすることもありますので、針などの危ないものはできるだけ安全に保管したいものですよね。

「道具へのこだわりはないので、できるだけお金をかけずに対策する方法がないかなぁ」

そう思っているのは、私だけではないハズです!

たまに裁縫をすると縫い針のすべりが悪い!どうすればいい?

そんな私のように、たまに裁縫をするような人の場合。

いざ使おうと思ったとき、縫い針のすべりが悪くなってしまってて、生地になかなか針が通らないことってありますよね。

そんなときに簡単にできる、縫い針のすべりを良くする対処法をご紹介しますね。

縫い針のすべりを良くする方法①針みがき

針を磨くための専用の道具も売っています。

見た目のかわいいものが多いようなので、道具にこだわられる方は購入してみても良いかもしれませんね。

縫い針のすべりを良くする方法②シリコン剤

ミシン針などにおすすめの対処方法は、この「シリコン剤」です。

直接針に塗るとすべりが簡単に良くなりますよ。

縫い針のすべりを良くする方法③家にあるものを使って

- ロウソクや乾いた石鹸をつつく

- 鼻の脂をつけたり(!)、髪の毛でなでる

- 歯磨き粉で磨く

- メガネクリーナーで拭く

このように、いろいろ対処法はありますが、縫い針は消耗品です

布を傷めないためにも、たまには新しいものと交換するようにしましょうね。

縫い針の捨て方!何で包んでどう出せば安全?

縫い針は、使っていると曲がってきたり、錆びて刺しにくくなったり、折れてしまったりすることがあります。

そのような針は処分すると思うのですが、そのままゴミ箱に入れてしまってはいけません。

ゴミ収集の方に怪我をさせてしまう恐れがあるからです。

不要になった縫い針はどう捨てればいい?

私の住んでいるところでは、針は“燃えないゴミ”の扱いです。

新聞紙などで包んで「針」と書いて出すルールになっています。

私の裁縫道具には、「折れ針入れ」というスペースが針ケースに付属しています。

専用の折れ針用ケースを持っておられる方もいらっしゃるかもしれませんね。

その場合は、ケースのフタがあかないようにテープなどで留めて、自治体の仕分けルール従って捨てることも可能だと思います。

詳しくは、お住まいの地域の担当課にお問い合わせくださいね。

私の地域には「ごみ分別アプリ」というものがあります。

コレ、とっても便利なんです。

針は小さなものなので「これぐらいいいか!」と安易に普通ゴミに混ぜてしまわないようにしてください。

本当に危険ですからね。

最近では新型コロナウイルスでの影響で、断捨離をしてゴミを大量に捨てる人が増えていて。

その影響で「ゴミ収集車のお仕事をされている方の負担が大変」という話を聞きます。

少し気を付けるだけで、そういう方が危険な目にあわないようにできます。

「これぐらい・・・」と簡単に考えずに、しっかりと決まった方法で正しく捨てるようにしましょうね!

使わなくなった針は「針供養」という習わし

それと少し話はそれますが、折れたり錆びたりした針を供養する「針供養」という習わしがあります。

関東より北・九州では2月8日、関西では12月8日に行われることが多いようです。

お豆腐やこんにゃくに針を刺し、今までたくさんの固い布を縫ってくれた針たちに感謝して社寺に納めて技術の向上を祈ります。

一般ゴミとして捨てるのではなく、思い入れのある針なのであれば、このような方法も検討しても良いかもしれませんね。

縫い針の保管方法!のまとめ

縫い針はとても小さくて繊細な道具だからこそ、扱い方や保管方法にはちょっとした注意と工夫が必要です。

なくしてしまうと探すのも大変ですし、踏んだりするとケガにつながることもあるので、安心して使うためには収納のしかたがとても大切なんですね。

だからこそ、安全で使いやすくて、しかもどこにあるかすぐにわかる保管方法を考えておくことがとても重要です。

たとえば、

- 専用の針ケースや自分で作るニードルブック

- 布の端切れでできる簡単なピンクッション

特にニードルブックは持ち運びにも便利で、旅行先や外出先でも針を安全に使えるのでとっても便利ですよね。

ピンクッションもインテリアとしても楽しめるものが多く、机の上に置くだけで気分が上がるようなデザインのものもあります。

また、針のすべりが悪くなって使いにくくなったときには、ワックスや石けんを使ってすべりをよくする方法もあります。

もう使わない針をそのまま捨てるのではなく、安全に処分するために空き瓶やケースを使うなどの工夫も大切です。

こうしたちょっとした知識を知っておくだけで、裁縫がもっと安心で快適になります。

この記事をきっかけに、今の保管方法を見直してみたり、自分に合った収納スタイルを見つけたりして、もっと楽しく、もっと安全に裁縫を楽しんでみてくださいね。