食べるって、ほんとうに幸せな時間です。

お気に入りの味にほっとしたり、誰かと食卓を囲むだけで気持ちがほぐれたり。

ごはんって、おなかだけじゃなくて心まで満たしてくれる不思議な力がありますよね。

でも、そんな食事のあとに

「なんか胃が重い」

「急にお腹がゆるくなってきた」

「胸やけがして横になりたい…」

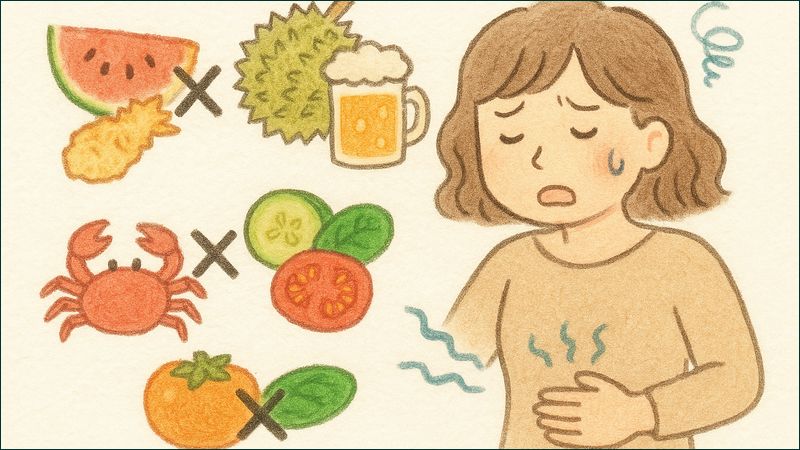

なんて体調の変化を感じたことはありませんか?それ、もしかすると“食べ合わせ”が関係しているかもしれません。

体にいいと思って選んだ食材同士が、実はお互いの働きを邪魔していたり、消化に時間がかかる組み合わせだったり。

わたしも、健康のつもりで食べた献立でお腹をこわしてしまったことがあって、「えっ、こんなことで?」と驚いたことがあります。

この記事では、知らず知らずのうちに体に負担をかけてしまう“食べ合わせ”について、わかりやすくお話ししていきます。

誰にでも起こりうる身近なことだからこそ、ちょっとした知識が安心につながります。

毎日のごはんがもっと心地よくなるヒント、いっしょに見つけていきましょう。

本当に危ない食べ合わせってあるの?「噂」から見えてくる真実

食べ合わせの話って、どこか「迷信っぽいなぁ」と感じる部分もありますよね。

でも、いざ体調を崩してしまうと、「あれって本当だったのかも…」と不安になるものです。

実際には、死に至るほど危険な組み合わせというのは非常にまれですが、体質や体調、既往歴によってはリスクが高くなるケースもあります。

だからこそ、「気にしすぎないけれど、ちょっと注意を払う」くらいのバランスがちょうどいいのかもしれません。

ここからは、「これはやめておいた方がいいかも」と感じる食べ合わせについて、実例とともに詳しく見ていきますね。

ドリアンとアルコールは避けたほうが安心

まず最初にご紹介するのは、ドリアンとアルコールの組み合わせです。

これは実際に海外では危険視されていて、タイやマレーシアなどドリアンをよく食べる国では「ドリアンを食べた後、しばらくお酒は飲まないでください」と注意書きがされていることもあります。

ドリアンに含まれる成分は、体内でアルコールの代謝を邪魔する可能性があるとされており、これによって悪酔いや動悸、吐き気などを引き起こすことがあるんです。

また、ドリアン自体が発酵性の高い果物なので、アルコールと一緒になることで胃の中でガスが発生しやすくなり、消化器系に強い刺激を与える可能性も指摘されています。

もちろん、すべての人が同じように反応するわけではありません。

でも、体質や体調によっては命にかかわることもあるため、「試してみよう」と軽く考えずに避けておくのが賢明です。

ふぐとほうれん草は本当に危ないの?

次に、「ふぐとほうれん草を一緒に食べると死ぬ」という噂についてですが、これは誤解に近い都市伝説のような話です。

ふぐにはご存じの通り猛毒の「テトロドトキシン」が含まれています。

これは調理法や部位に関するものであって、ほうれん草と化学反応を起こして毒になるという事実は確認されていません。

では、なぜこんな話が広まったのかというと、実際にふぐとほうれん草の炒め物を食べた人が、のどに詰まらせて亡くなったというケースがあったそうなんです。

それが「毒が発生したから死んだ」と誤って解釈され、噂がひとり歩きしてしまったのだとか。

つまり、この組み合わせ自体に問題があるわけではないので、過度に心配する必要はありません。

ただし、ふぐ自体が非常に扱いに注意が必要な食材ですので、必ず資格を持った調理師が調理したものを食べるようにしましょうね。

カニと柿の組み合わせは何が問題?

「カニと柿を一緒に食べると死ぬ」…これも昔からある有名な言い伝えのひとつですよね。

たしかに一見、両方ともおいしい秋の味覚で、「なにがダメなの?」と感じるかもしれません。

ですが、この噂にはいくつかの背景があるようです。

まず、カニは非常に傷みやすい食材であるという点。

とくに冷蔵・冷凍技術がまだ発達していなかった時代には、輸送中に腐敗してしまうことも多く、食中毒の原因になることがありました。

そして、柿はタンニンやペクチンなどの消化に時間がかかる成分を含むため、胃腸の負担になりやすい食材です。

このふたつを同時に食べてしまったことで、腐ったカニに気づかずに食べてしまい、体調を崩してしまった…。

そうした過去の事例が、「カニと柿を一緒に食べると死ぬ」という表現で残っているのかもしれません。

現代では食材の管理もしっかりしていますし、体調が万全であれば特別に避ける必要はないとも言えます。

でも、胃腸が弱っているときなどは、あえて避けるのも自分をいたわる選択かもしれませんね。

「死ぬ」は言いすぎ?でも“油断”は禁物

ここまで読んで、「結局、死ぬほど危ない食べ合わせって本当にあるの?」と思ったかもしれません。

正直にお伝えすると、一般的な食生活で命に関わるほどの食べ合わせに出会うことは、ほとんどありません。

ただ、油断してはいけないのは、人の体はみんな違うということ。

アレルギー体質の人、持病を持っている人、手術後で腸の働きが不安定な人など、状況によっては“ごく普通”の食べ合わせでもリスクが高くなることがあるんです。

だからこそ、「○○と○○を食べたら死ぬらしいよ」といった噂に振り回される必要はありませんが、「体調が悪いときは、ちょっと食べ合わせも気をつけてみようかな」くらいの意識を持っておくと、より安全に、より快適に食事を楽しむことができますよ。

トマトの食べ合わせで悪い食品は?きゅうりと相性が悪いって本当?

「えっ、トマトときゅうりって、相性悪いの?」

これを知ったとき、わたし正直「まさか~!」って笑ってしまいました。

だって、サラダの主役っていえばこのコンビじゃないですか。

どこの家庭の食卓にも登場する王道ペア。

それが実は…って言われると、急に気になってしまいますよね。

きゅうりがトマトのビタミンCを壊してしまう!?

実は、きゅうりには「アスコルビナーゼ」という酵素が含まれています。

この酵素、ビタミンCを分解してしまう性質があるんです。

一方、トマトといえばビタミンCたっぷりの代表格。

このふたつを同時に食べると、せっかくの栄養が台無しになってしまうかも…というわけなんですね。

でも安心してください。

体に悪いわけではないし、食べ合わせとして“危険”というわけでもありません。

ただ、「健康のためにビタミンCを意識して摂りたい」と思っているときには、少し工夫してあげると効果的なんです。

酸性の調味料で相性を良くする方法

ここで登場する救世主が「酢」や「マヨネーズ」などの酸性の調味料です。

酸性の環境では、アスコルビナーゼの働きが弱くなることがわかっているんですね。

だから、トマトときゅうりを一緒に食べたいときは、ドレッシングや酢の物にしたり、マヨネーズを少し添えてあげるとOK。

わたしも最近は、梅酢ドレッシングや黒酢ドレッシングにハマっていて、トマトサラダもおいしく栄養たっぷりにいただいています。

「食べ合わせが悪いからやめなきゃ」じゃなくて、「ちょっと工夫すれば大丈夫」。

このスタンスって、毎日の食事を楽しく続けるためにも、とっても大切だと思います。

トマトと相性が気になる他の食材たち

実は、トマトと「相性が悪いかも?」と言われている食材って、他にもいくつかあります。

たとえば…

かぼちゃやさつまいも、てんぷら、メロンなどの消化に時間がかかる食材

コーヒーやお茶など、鉄分の吸収を妨げる可能性のある飲み物

ただ、どれも食べたからといって体調を崩すわけではありません。

たとえば、コーヒーに含まれるタンニンが鉄分の吸収を妨げるという話も、「鉄分をしっかり摂りたい人」や「貧血気味の人」向けの注意であって、健康な人がたまに一緒に摂る程度なら問題ありません。

だから、「気をつけたいときは気をつける」「体が元気なときはおいしくいただく」。

そんな風に、体調や目的に合わせて“食べ方を選ぶ”という感覚がとても大切なんです。

組み合わせに“正解”はない。でも、知っているとちょっと安心

「この食べ合わせはOK?NG?」って、ついジャッジしたくなることもあるけれど、実はそんなに白黒つける必要ってないのかもしれません。

同じ食べ物でも、体の状態・食べるタイミング・調理の仕方によって、影響は大きく変わります。

だからこそ、ちょっとした知識があるだけで、

「あ、今日はお腹の調子が悪いから、この組み合わせはやめておこう」

「今日は元気だから、好きなものを楽しもう」

って選択できるんですよね。

わたしも、知識が増えてからは、「制限」じゃなくて「選択の幅が広がった」と感じています。

それって、ちょっと嬉しくないですか?

卵の食べ合わせで悪い食品は?納豆と相性が悪いって本当?

「えっ、納豆ごはんに生卵ってダメなの!?」

これ、初めて知ったとき本気で驚きました。

朝の定番コンビだと思ってたのに、まさかの“食べ合わせ悪い説”なんて…。

でもね、よくよく調べてみると、そこにはちゃんとした理由があるんです。

ただし、怖がる必要はまったくありません。

ちょっとした工夫で、むしろもっとおいしく、栄養も逃さずに楽しむことができるんですよ。

卵と鉄分の「ちょっとややこしい関係」

まず知っておきたいのが、卵と鉄分の話です。

ゆで卵に含まれる「含硫アミノ酸(がんりゅうアミノさん)」という成分は、加熱されると「硫化水素」に変わります。

この硫化水素が、鉄分(とくに非ヘム鉄)と結びつくことで、鉄の吸収を妨げるとされているんですね。

つまり、鉄分の多い食材とゆで卵を一緒に食べると、せっかくの栄養がスムーズに吸収されにくくなる可能性があるというわけです。

たとえば、鉄分を多く含む「ほうれん草」や「ひじき」とゆで卵の組み合わせ。

これ、よく見かける献立だけど、「鉄分を効率よく摂りたい!」という目的があるときは、ちょっと気にしてもいいかもしれません。

火の通し方で変わる吸収率

とはいえ、「卵と鉄分の食材は一緒に食べちゃダメ!」なんて神経質になる必要はありません。

なぜなら、調理法によっては影響を抑えることができるからです。

たとえば、スクランブルエッグやオムレツなど、中までしっかり火を通しすぎず調理した卵は、硫化水素の生成をそこまで心配しなくて大丈夫です。

そして、生卵の場合には、鉄分の吸収を邪魔する働きは特にないとされているので、「納豆ごはんに卵黄だけ」「卵かけご飯」なども問題なし。

ようは、「目的に応じてちょっと工夫すれば、食事はもっと体に優しくなる」ということなんです。

納豆と卵白の“バランス”に気をつけてみる

次に気になるのが「納豆と卵」の組み合わせ。

これ、食べ合わせNG説が根強いんですよね。

でも、これにもちゃんとした理由があります。

卵白には「アビジン」という成分が含まれています。

このアビジン、納豆に含まれている「ビオチン(ビタミンB群のひとつ)」と強く結びつく性質があり、それによってビオチンの吸収が妨げられる可能性があるとされているんです。

ただし、このアビジン、加熱することで働きが弱まるという特徴があります。

だから、生卵をまるごとドボンと入れるよりも、

「卵黄だけ使う」

「温泉卵にする」

「半熟にしてのせる」

など、ほんの少し火を通してあげるだけでも、吸収率への影響はグッと下がるんです。

わたしも最近は、生のままではなく「レンジでチンした温泉卵」を納豆にのせるようにしています。

とろっとして、味もまろやかになって美味しいし、一石二鳥です♪

栄養って、バランスと継続がだいじ

ここまで読むと、「なんか難しそう…」「何と何を組み合わせたらいいのか、逆に不安…」と感じてしまった方もいるかもしれません。

でも、大丈夫。

一回の食事で全部完璧を目指す必要はないんです。

栄養って、1日や1週間といったスパンでバランスが取れていれば十分。

多少の“吸収率の差”よりも、おいしく楽しく食べることのほうが、長い目で見ればずっと健康的なんです。

そして「こうした方が体にやさしいらしいよ」という知識は、制限するためのものじゃなくて、選択肢を増やすためのもの。

ちょっとした工夫や心がけで、同じ食材でももっと体にうれしい形で取り入れられる。

それが“知ってる人だけの特権”なんですよね。

食べ合わせの悪い食品でスイカは?脂肪分の多い食品とはNG?

「夏といえばやっぱりスイカ!」

暑い日にキンキンに冷えたスイカをほおばる幸せって、何ものにも代えがたいですよね。

でもそのスイカ、どんな食べ物と一緒に食べていますか?

わたし、数年前の夏にスイカと唐揚げを一緒に食べたことがあって、そのあとずっと胃がムカムカして寝込んでしまったことがあるんです。

当時は「なんでだろう?」と不思議に思っていたけれど、調べてみて納得しました。

スイカって、実は組み合わせによって体に思わぬ負担をかけてしまうことがあるんですね。

スイカと脂っこい料理の組み合わせに要注意

スイカはご存じのとおり、水分をたっぷり含んだ果物。

なんとその約90%が水分だと言われています。

そして、この水分が胃酸を薄めてしまうことで、消化の力が弱くなってしまうことがあるんです。

ここに唐揚げや天ぷらのような脂肪分の多い料理が加わるとどうなるか…。

胃は油の処理に追われながら、薄まった胃酸でなんとか消化しようとフル稼働。

でも本来の力を出し切れずに、結果として

- 胃もたれ

- 食欲不振

- 下痢

- 吐き気

「お祭りで屋台の唐揚げとスイカを立て続けに食べたら、夜にお腹が痛くなった」なんて話、実は珍しくないんですよね。

体が冷えてるときは、さらにリスクが高まるかも

スイカには体の熱を逃がす作用、いわゆる「体を冷やす力」があると言われています。

夏の暑さをしのぐにはぴったりなんですが、これが体の冷えすぎにつながることもあるんです。

たとえば、冷たい飲み物やアイスをたくさんとったあとにスイカを食べる。

これ、体の内側から一気に冷やしてしまう組み合わせなんですね。

内臓が冷えると消化の動きも鈍くなり、胃腸が思うように働かなくなります。

結果的に、食べ物がうまく消化されずにトラブルの原因になることも。

わたし自身、クーラーの効いた部屋で冷たい麦茶を飲みながらスイカを丸かじりしたあと、お腹が冷えきって調子が悪くなった経験があります。

あのときの“夏バテ未満”のだるさは、今でも忘れられません。

スイカと利尿作用のある飲み物の意外な関係

もうひとつ、スイカとの組み合わせで意外と見落としがちなのが「利尿作用のある飲み物」との関係です。

スイカに含まれる「カリウム」には、体内の余分な塩分や水分を外に出す働きがあります。

これはむくみ対策にも良い成分なんですが、ここに

- コーヒー

- 紅茶

- 緑茶

- エナジードリンク

夏の暑い日、「スイカで水分補給したつもりが、逆にのどがカラカラ…」なんて経験、ありませんか?

実はその背景に、こうした組み合わせが関係していたのかもしれません。

食べるタイミングをずらすだけで、ぐっとラクになる

大切なのは「スイカが悪い」わけではなくて、「食べ方に気をつければ体がもっとラクになる」ということ。

揚げ物のあとにすぐスイカを食べるのではなくて、少し時間をあけるだけでも胃腸への負担はずいぶん軽くなります。

また、冷えやすい体質の人は、スイカを常温に戻してから食べるのもおすすめ。

キンキンに冷えたものよりも、体に優しく感じますよ。

わたしも今では、冷蔵庫から出してしばらく置いてから、ゆっくりスイカを味わうようにしています。

たったそれだけで、夏の疲れ方がまるで違うんです。

食べ合わせの悪い食品で天ぷらは?水分が多い食品は避けた方がいい?

天ぷらって、サクッと揚がった衣の音といい、口に広がる香ばしさといい…まさに日本の誇るごちそうですよね。

でも、そんな天ぷらのあとに「なんだか胃が重い」「もたれて苦しい」と感じたことがある方、意外と多いんじゃないでしょうか。

わたしも昔、家族で天ぷらパーティーをしたあとに、冷たいスイカとそうめんをがっつり食べて、夜に後悔したことがあります。

あのときのお腹のつらさは、ちょっと忘れられません…。

実はそれ、「食べ合わせ」が原因だったのかもしれないんです。

天ぷらと水分の多い食材は、消化のバランスを崩しやすい

天ぷらって、見た目以上に油を多く含む料理なんです。

とくに衣の部分は油を吸いやすく、胃にどっしりとした負担をかけます。

そのうえで、スイカやきゅうり、トマト、豆腐などの水分たっぷりの食材を一緒に食べると、胃液が薄まってしまって、消化の働きがスムーズにいかなくなることがあります。

消化がうまくいかないと、胃の中で食べ物が長く停滞し、胃もたれ・ガスの発生・吐き気・下痢といった不快な症状につながることも。

わたし自身、食後に膨満感がひどくて、しばらく何もできなかった経験があって、「天ぷらのあとに冷たいものはやめよう…」と心に誓ったほどです。

「冷え」と「脂」は意外な落とし穴

天ぷらは体を温める陽性食品の代表。

でも、ここに冷たい食べ物や飲み物をすぐに組み合わせてしまうと、体が一気に冷やされてしまいます。

すると、胃腸の働きが鈍くなり、せっかく消化に向けて頑張っていた体のリズムが崩れてしまうんです。

たとえば…

- 天ぷらのあとにかき氷

- 天丼を食べながら冷たい麦茶をがぶ飲み

- 冷奴と一緒に天ぷらの盛り合わせをぺろり

これが体に優しいとは、ちょっと言えないですよね。

消化を助ける食べ方の工夫とは?

でも、天ぷらがダメなわけじゃありません。

「体に負担をかけにくい食べ方をちょっと意識する」だけで、美味しさも体調もどっちも手に入れることができるんです。

たとえば、天ぷらのあとの口直しには、温かいお茶をゆっくり飲んでみる。

天ぷらそばや天丼を食べるときは、冷たいものより温かい汁物を組み合わせる。

天ぷらの量を少なめにして、野菜中心の副菜を添えるのもおすすめです。

そして、どうしても冷たいものが食べたくなる日は、少し時間をあけてからにすると、胃腸もびっくりせずにすみますよ。

胃腸が弱っているときほど、意識してみて

体が疲れているとき、ストレスがたまっているとき、寝不足のとき。

そんな日って、なぜか脂っこいものや刺激物を欲してしまったりしますよね。

でも、胃腸が弱っているときほど、「天ぷらと冷たいもの」「油と水分」の組み合わせはちょっと慎重になってほしいんです。

実際、わたしも忙しい日の夜ご飯に天ぷらとうどんを流し込んで、そのあとぐったりしてしまった経験があります。

「時間がない」「疲れてるからサッと食べたい」…そんなときこそ、体をいたわる食べ方をひとつ選ぶことが、明日の元気につながってくれる気がします。

まとめ|「知ること」が、自分の体を守るやさしい選択になる

わたしたちは毎日、当たり前のように何かを食べています。

でも、どんな組み合わせで食べるかによって、体にかかる負担が思っている以上に変わってくることもあるんですよね。

この記事では、体調を崩しやすい食べ合わせや、栄養素の吸収を妨げてしまう組み合わせについて、身近な例をいくつかご紹介してきました。

もちろん、食べ合わせが悪いからといってすぐに病気になったり、命の危険があるわけではありません。

でも、ちょっとした不調のサインを「なんでだろう?」と気にかけてあげることが、結果的に大きなトラブルを防ぐことにつながるのかもしれません。

そして何よりも大切なのは、「知っている」ということ。

知識があることで、無理なく・怖がりすぎず・自分の体にとってベストな選択ができるようになるんです。

無理に制限する必要はありません。

食べたいものは食べていいんです。

ただ、「今日は疲れてるから消化にやさしい組み合わせにしてみよう」とか「胃腸が元気なときにこれを楽しもう」みたいに、食べ方を選ぶことができるって、それだけで体にも心にもやさしいですよね。