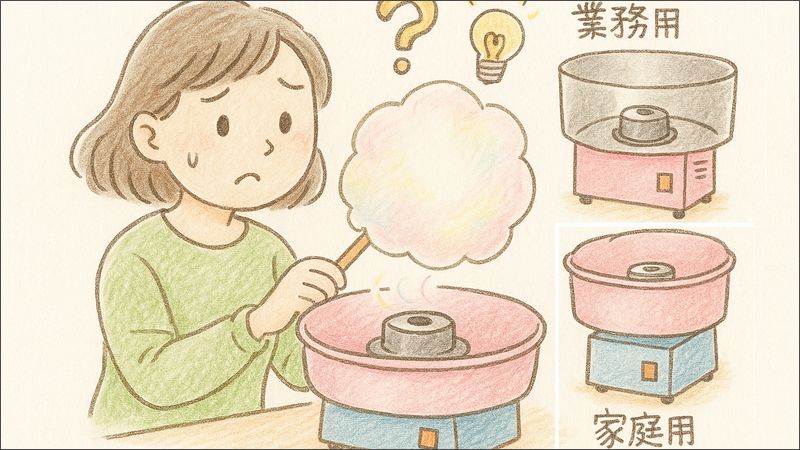

「わたあめ機って、どれを買えばいいの?」これ、最初に私が思った疑問です。

軽く考えて検索してみたら、家庭用と業務用で価格も性能もバラバラで、しかも「家庭用はすぐ壊れる」「業務用は高すぎてムリ」なんて極端な意見ばかりが目について、完全に混乱しました。

わたあめをイベントで販売したいのか、それとも家族の誕生日会などでちょっと盛り上げたいのか、目的によって本当に選ぶべき機種は違うんですよね。

でもその判断が、実際に使ったことがない初心者にとって一番難しいところでもあると思います。

私も子ども会の役員を任されて「わたあめを出そう」と盛り上がったのはいいけれど、いざ機械を選ぶ段階になってからが本番でした。

結局、無難そうな中価格帯の家庭用を選んだものの、当日途中でモーターが止まってしまい子どもたちの行列に泣きそうになったことがあります。

そんな経験から学んだのは、機械選びには「価格」だけでなく「作る本数」「場所の電源環境」「清掃のしやすさ」など、実際の使い方に即した視点が本当に大切だということ。

このページでは、わたあめ製造機を初めて選ぶ方に向けて、家庭用と業務用の違いをやさしく解説しながら、安心して選べるおすすめ機種を紹介していきますね。

わたあめ製造機を選ぶ前に知っておきたい基本ポイント

わたあめ機を選ぶときに、まず大事なのは「どんな場面で、誰が使うのか」という目的の明確化です。

家庭用のかわいい機種に惹かれてなんとなく購入したものの、実際にイベントで使おうとしたら想像以上に非力でうまく回らない、なんて失敗も少なくありません。

逆に、最初から業務用の大きくて高価なものを選んでしまって「保管場所に困る」「使いこなせない」と後悔する人もいます。

機械の見た目や値段だけで選ぶと、せっかくのわたあめ時間が台無しになってしまうこともあるんですね。

イベントの規模、使う頻度、屋内外の設営環境、そして子どもが近くにいる場面かどうか。

こうした情報を踏まえて、製造機の「出力の強さ」「連続稼働時間」「安全性」「清掃のしやすさ」などを比べていくことが大切なんです。

とくに子ども向けのイベントや学校行事で使用する場合は、安全に配慮された構造になっているかどうかも見逃せないポイントになります。

家庭用と業務用の違いは「出力・耐久性・衛生性」

家庭用の製造機は、軽量でデザインも可愛らしく、価格も1万円前後と手が届きやすいのが魅力です。

中には飴玉1個から作れる手軽なタイプもあって、子どもと一緒に遊ぶ分にはぴったり。

ただし、熱がこもりやすく連続使用にはあまり向いていません。

私自身、調子に乗って3~4本連続で作っていたらモーターが止まってしまい、しばらく冷やすまで動かずヒヤヒヤしたことがあります。

一方で業務用は、モーターが強く連続で30本以上作れるようなパワフルなモデルが多く、イベント出店や大人数の場面でも安心して使えます。

価格は3万円~10万円以上と幅がありますが、清掃しやすいステンレス仕様や飛び散り防止のカバーが標準でついていたり、全体的にしっかり作られている印象です。

長期的に何度もイベントに出る予定があるなら、最初から業務用を選んだほうがコスパはいいかもしれません。

製造機を使う人の「スキル」や「立ち位置」も考慮しよう

地味に見落とされがちなのが、誰が実際に製造機を操作するかという点です。

家庭で親が一人で操作するのか、子どもも一緒に触れるのか、またはイベントでボランティアの人が交代で扱うのかによっても、最適な機種は変わります。

たとえばスイッチの位置がわかりにくい、砂糖の投入が難しいなど、ちょっとした操作性の悪さが事故や不満につながってしまうこともあるんですね。

初心者が操作するなら、説明書がわかりやすいこと、部品がシンプルで洗いやすいこと、そして何より「わかりやすい音やランプで状態を知らせてくれる機種」を選ぶと安心です。

とくに出店中は周囲の音で騒がしくなるので、動作状態が目で見てすぐにわかる設計になっている機械は、とても助かりますよ。

イベント出店で使うなら「安全性」と「電源環境」をチェック

イベントでの使用を想定するなら、出力や連続使用だけでなく、電源環境との相性も事前にチェックしておく必要があります。

出店先によっては、コンセントの位置が遠かったり、電圧が安定していなかったりするケースも多く見られます。

私は以前、延長コードが細すぎて加熱中にブレーカーが落ちてしまい、近くの屋台まで巻き込んでしまったことがありました。

あのときの冷や汗は忘れられません。

また、屋外イベントでは風や雨といった天候の影響も受けやすくなります。

風で砂糖が飛び散ってしまったり、テントの隙間から水が入り込んでしまったりと、トラブルも起きやすくなるので、防風カバーの有無や防水対応のコードを使うなど、安全対策はしっかり考えておくといいですよ。

清掃や保管のしやすさは、次に使う時の“やる気”に直結する

購入時にはあまり意識しないかもしれませんが、「使ったあとどうやって片付けるか」も非常に大事なポイントです。

ザラメは熱で固まりやすく、製造機の中に残っているとすぐにこびりついてしまいます。

取り外しができない構造の機種だと、洗うのがとにかく大変で、次に使う気力が削がれてしまうことも。

反対に、部品が分解できてまるごと水洗いできるタイプや、フッ素加工で砂糖がこびりつきにくいモデルなどは、片付けが楽で衛生的。

収納ケースがついていると、家庭内でも保管がしやすく場所を取らずに済むのでおすすめです。

私は以前、製造機のボウルをそのまま押入れにしまったら、ザラメが乾いてパリパリになり、次に使うときに割れた欠片が飛び散ってしまいました。

小さな失敗から学んだのは、「片付けやすさ=続けやすさ」ということです。

わたあめ製造機のタイプ別比較ガイド

わたあめ製造機と一口にいっても、実は使い方や目的に応じて「家庭用」と「業務用」に大きく分けられます。

さらに最近では、その中間のような“簡易業務用”や“レトロ風デザイン重視型”なども増えてきていて、選ぶ幅が広がっているんですね。

でも、その分「違いがわかりにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、それぞれのタイプの特徴と選ぶときの目安を、実体験も交えながらわかりやすく整理していきます。

初めての購入で失敗しないための“比較ガイド”として、ぜひ参考にしてくださいね。

家庭用モデルは「かわいさ」と「気軽さ」が魅力

家庭用のわたあめ機は、とにかくコンパクトで軽量、そして見た目もポップでかわいいものが多いです。

私が初めて買った家庭用モデルも、ピンク色でまるっこいフォルムにひと目惚れして選んだものでした。

小さな飴玉をポンと入れてスイッチを入れるだけで、ふんわりしたわたあめが出てくる様子は、子どもたちにとっては魔法のような体験なんですよね。

ただし、出力が低めなので一度に作れる量が限られていて、連続使用するとすぐにモーターが熱を持って休止してしまうことがあります。

家庭で楽しむ分には十分だけど、子どもが何人も並ぶイベントではちょっと不安が残るかもしれません。

また、清掃のしやすさにも差が出やすく、分解できないモデルもあるので、「飴を入れたら思いのほか飛び散ったけど拭けない!」なんてことも。

安全面では比較的安心ですが、操作に慣れていない人がいると飴を入れすぎて焦がしてしまうこともあるので、事前に軽く練習しておくと安心ですよ。

業務用モデルは「安定性」と「大量生産力」が強み

業務用は、はっきり言ってパワーが違います。

最初に見たときは「これ、祭りで見るやつだ…」と圧倒されましたが、実際に使ってみるとそのスムーズさに感動しました。

出力が高いので、ザラメがすぐに溶けて糸状に広がり、太くて大きなわたあめが短時間で完成します。

業務用は連続稼働しても熱がこもりにくく、1時間に何十本も作れるよう設計されているので、イベントや屋台には最適です。

構造もステンレス製で清掃しやすく、保健所のチェックが入るような場所でも堂々と使えるのが心強いところです。

見た目のごつさとは裏腹に、操作は意外とシンプルで、慣れれば誰でも扱えるようになります。

ただし、サイズと重さはそれなりにあるので、持ち運びにはキャリーケースや専用台車があると便利です。

車への積み下ろしが毎回大変なので、使用場所や頻度に応じて無理のないサイズを選んでくださいね。

簡易業務用や中間モデルという選択肢も

最近では「家庭用では頼りないけど、業務用まではちょっと大げさかな…」というニーズに応えるモデルも登場しています。

こうした中間モデルは、家庭用よりも出力が強くて連続稼働しやすく、それでいて価格やサイズは抑えられているのが特徴です。

数千人規模のイベントでは物足りないかもしれませんが、町内会や保育園の夏祭り程度なら十分に活躍できます。

私の知人も、保育園のバザーにこの中間タイプを導入していましたが、「家庭用より早く作れるし、何より音が静かで助かった」と話していました。

静音設計は、室内イベントでは本当にありがたいポイントです。

選ぶときは「出力」「連続稼働可能時間」「パーツの洗いやすさ」を基準に、目的に合ったバランスを見極めるのがコツです。

選び方のチェックリスト|初心者でも失敗しない3つの基準

わたあめ製造機って、パッと見はどれも似ているように見えるかもしれません。

でも実際に使ってみると、出力の違いや扱いやすさ、安全性など、小さな差が想像以上に大きな違いとして現れるんです。

初めての購入で「もっと調べてからにすればよかった…」とならないために、ここでは初心者でも迷わず選べるよう、特に大切な3つのポイントに絞ってご紹介しますね。

どれも実際に出店を経験したからこそ実感した、“選ぶ前に知っておきたかった!”と思った基準ばかりです。

①用途に合った出力とサイズで選ぶ

まず絶対に見逃せないのが、「どこでどれくらい作る予定か」という使用目的です。

家庭のリビングで3~4本だけ作るのか、それとも町内のお祭りで1時間に30本以上作るのか。

この条件によって必要な出力もサイズもまったく違ってきます。

たとえば家庭用の300~500Wクラスの製品は、子どもと一緒に遊ぶにはちょうどいいけれど、連続使用には向いていません。

私も最初は「コンパクトで可愛いし、安いし、これで十分かな」と思って購入しました。

でも、イベントで使っていたらすぐに熱で止まってしまい、冷却を待つあいだにお客さんの列がどんどん伸びてしまいました。

反対に業務用の1000W以上あるモデルは、パワーが強くてどんどん作れますが、その分サイズが大きく収納スペースに困ったり、持ち運びに体力が必要だったりもします。

イベント出店が年に1回程度であれば中間モデルでも十分ですが、

「何回も出たい」

「リピート出店も考えている」

という方には、最初から業務用モデルを検討するのが結果的に無駄がなくておすすめです。

②安全性・衛生面を確認する

次に大切なのが、見落とされがちな安全性と衛生面です。

特に子どもが多く集まるイベントや家庭での使用では、機械の熱さや砂糖の飛び散りに注意が必要です。

製品によっては飛び散り防止のフードが付いていたり、触れてもやけどしにくい構造になっていたりと、安全性に大きな差があるんですよね。

また、衛生面についても一度はしっかり考えておきたいところです。

ザラメが飛び散ることで機械の隙間に砂糖が詰まり、放っておくとカビや虫の原因になることもあります。

分解してきちんと洗える構造かどうか、使用後の手入れが簡単かどうかは、日々の衛生管理だけでなく、「次も使おう」と思える心理的ハードルにも関わってきます。

私は一度、構造が複雑で分解できないモデルを使ったときに、奥に入り込んだザラメが固まってしまい、次に使うときに苦労した経験があります。

それ以降、パーツが丸洗いできるものしか選ばなくなりました。

清潔に保てるかどうかは、自分だけでなく、お客さんや家族の健康を守るうえでもとても大事な視点なんですよ。

③電源と持ち運びのしやすさを確認

意外と盲点になりがちなのが、電源周りの相性と、当日の持ち運びや設営のしやすさです。

わたあめ機は基本的に熱を発生させる家電なので、消費電力が高めです。

家庭用コンセントで使える機種がほとんどですが、延長コードやタコ足配線を使うとブレーカーが落ちてしまうこともあります。

イベントで電源が共有されているときには特に注意が必要で、出力の大きい機種を使う場合は事前に確認しておかないと、他の屋台にまで影響を与えてしまうかもしれません。

また、イベント会場までの搬入・搬出を想像してみてください。

駐車場から会場まで距離がある、階段がある、会場内が狭いなど、実際には「軽いから大丈夫」だけでは済まない場面もたくさんあります。

キャリーケースがついているか、分解して運べるか、そういった視点も「現場で困らない」ための大切な要素なんですよね。

私自身、軽量だと思って選んだ業務用の機械を一人で運ぼうとして階段でつまずきかけたことがあります。

それ以来、車輪付きの収納ボックスに入れて運ぶようにしています。

どんなに高性能な機種でも、使う人の体力や現場の状況に合っていないと宝の持ち腐れになってしまうので、持ち運びやすさもぜひチェックしておいてくださいね。

【2025年版】おすすめわたあめ製造機5選

ここまで読んでくださったあなたは、きっと「結局、どれがいいの?」というモヤモヤが残っているかもしれません。

私も初めて買うときは、スペック表をいくら見比べても決めきれなくて、結局「誰かのおすすめが聞きたい…!」という気持ちに落ち着きました。

だからこそ、このパートでは、実際に使ってみてよかった機種や、イベント出店仲間の間でも評判の良かった製品を、家庭用・業務用のバランスをとりながらご紹介しますね。

目的や予算、扱う人の経験値に応じて、ぴったりの1台が見つかるように、使用感や注意点も正直にお伝えします。

1. FOODSマスターPro(業務用)|本格出店ならコレ一択の安心感

「もう機械で失敗したくない」「長く使いたい」という方におすすめしたいのがこのモデル。

出力の強さ、連続使用の安定感、清掃のしやすさ、すべてにおいてバランスが良く、プロの出店者の中でも愛用者が多い一台です。

重さはありますが、設置も操作もシンプルで、イベント現場での「焦らず安心して使える」ことのありがたさを痛感します。

風防付きなので、屋外でもしっかりわたあめが巻けるのも嬉しいポイントです。

2. CANDY CRAFT mini(家庭用)|はじめての1台にぴったりな可愛さと気軽さ

「子どもと一緒に楽しめるものがほしい」「家でイベント気分を味わいたい」そんな方には、このCANDY CRAFT miniがおすすめです。

見た目もかわいくて、インテリアとしても映えるデザイン。

飴玉ひとつからふわっとしたわたあめが作れる手軽さは、まさに“おうち縁日”の主役です。

ただし、連続使用は10分前後が限界なので、イベントや行列には不向き。

安全カバーがあるので、子どもがそばにいても安心して使えますよ。

3. ザラメくんZ(業務用)|コスパと機能のバランスが絶妙な中堅モデル

「そこまで高額じゃないけど、業務用の力強さはほしい」そんな欲張りな希望に応えてくれるのがザラメくんZです。

見た目はシンプルだけど、必要な機能はきちんとそろっていて、設営や清掃もラク。

保育園のバザーや町内会の夏祭りなど、年に数回イベント出店する人にはちょうどいいスペック感です。

加熱スピードも早く、イベントで「遅くてごめんなさい」が減るのは、思っている以上に精神的なラクさにつながります。

4. スイートファクトリー(家庭用)|かわいさ重視派にぴったりのカラフルモデル

とにかく見た目がかわいい!ということで人気なのがスイートファクトリー。

カラフルな本体にテンションが上がるのは子どもだけでなく、大人も同じ。

飴玉対応、ザラメ対応の両方に対応しているため、飽きずにいろんな種類のわたあめを試せます。

音も比較的静かで、室内での使用にも向いています。

ただし作れるサイズはやや小さめなので、本格的なふわっふわを目指す場合は少し物足りなさを感じるかも。

5. CottonSpin Pro(業務用)|イベント常連に選ばれている高性能軽量モデル

「業務用だけど、できるだけ軽くて持ち運びしやすいものを探している」という人には、このCottonSpin Proがぴったり。

出力はしっかり確保されているのに、本体の重量が軽めで、移動や収納がラクなんです。

しかも稼働中の音も静かめで、屋内イベントやマルシェでも使いやすいという声が多いです。

私自身も出店数が増えてきたタイミングでこの機種に乗り換えたのですが、ストレスなく「機械が味方になってくれる感じ」が心強かったです。

購入前に知っておきたい注意点とメンテナンスのコツ

わたあめ製造機は「買ったらすぐに楽しく使える」と思いがちですが、実際には注意しておくべき点がいくつかあります。

特にイベントや出店で使う場合は、使い始めてから「あれ?うまくいかない…」と焦ってしまうケースも多く見られます。

ここでは、購入前に知っておくと安心できるポイントと、長く安全に使い続けるためのメンテナンスの基本をお伝えしますね。

どれも“失敗談”の裏側から出てきた大事なことばかりです。

コードや電源周りは事前チェックが安心のカギ

わたあめ機は熱を発生させる製品なので、使用時にはどうしても高い電力を必要とします。

特に業務用モデルでは1000Wを超えるものもあり、家庭用の延長コードやタコ足配線で無理に使用すると、思いがけずブレーカーが落ちてしまうことがあります。

私は実際、イベント中に一度だけコードが焦げてしまい、焦りながら急遽予備のコードを買いに走ったことがあるんです。

事前に電力消費量を確認して、それに対応できるコードや電源環境を準備しておくことで、こうしたトラブルは避けられます。

また、水回りとの距離や使用中の動線も要チェックです。

濡れた手でスイッチを触る、風でコードが引っ張られる、といったヒヤッとする場面も想定して、安全性に配慮した設置を心がけてくださいね。

使い終わったあとの“砂糖対策”が長持ちの秘訣

ザラメを熱で溶かして飛ばす構造上、どうしても本体や周囲に砂糖が飛び散ります。

そのまま放置してしまうと、べたつきやカビの原因になるだけでなく、次回使用時に焦げついて煙が出ることもあります。

使用後はしっかり冷ましてから、取り外せるパーツはぬるま湯で洗い、布で優しく拭き取るようにしましょう。

私は最初「面倒くさいな」と思って適当に拭いて済ませていたら、次に使ったときにモーターから焦げ臭いにおいがしてゾッとしたことがありました。

モデルによっては、ザラメが入り込む隙間が少なくて清掃がラクなものもありますし、逆に複雑な構造のせいで手入れに苦戦する機種もあります。

購入前に「どのくらいの頻度で使う予定か」「使うたびに清掃できる時間はあるか」を想像して、無理のない構造を選ぶと長く快適に使えますよ。

保管方法も製品寿命を左右するポイント

わたあめ機は意外と繊細な部分があるので、使っていないときの保管にも気を配りたいところです。

特に湿気が多い場所に置いておくと、モーター部分が劣化したり、内部の金属が錆びてしまうことも。

実際、私が収納場所に困って押入れの奥にしまっていた製造機は、次の年に取り出したら動かなくなっていて、修理に1万円以上かかってしまいました。

それ以来、使わないときは乾燥剤を入れた収納ボックスに保管し、年に一度は試運転もしています。

コンパクトに分解できるモデルであれば、持ち運びやすさだけでなく保管のしやすさにもつながります。

専用のカバーやケースが付属しているモデルを選ぶのも、ひとつの工夫ですね。

まとめ|安心して使える“わたあめ機”を選ぶために

わたあめ製造機を選ぶときに大切なのは、単に「人気があるから」や「値段が安いから」ではなく、自分の目的や環境に合った1台を選ぶことです。

家庭でのちょっとしたイベントなのか、それとも本格的な出店や屋台運営なのか。

その違いだけで、必要な出力やサイズ、清掃のしやすさ、安全性など、求めるスペックはまったく変わってきます。

私自身も、はじめて買った家庭用モデルでうまく動かせず、泣きそうになりながら列に並ぶ子どもたちに謝ったことがありました。

でも、その経験があったからこそ、今はちゃんと目的に合った機種を選べるようになったし、イベントの成功にもつながっています。

どんなに口コミが良くても、自分の使い方にフィットしていなければ宝の持ち腐れ。

逆に、少し高くても「使いやすくて安心できる」機械は、何度も助けてくれる相棒になってくれます。

このページが、あなたが納得してわたあめ機を選べるきっかけになったらとても嬉しいです。

そしてその機械で、たくさんの笑顔と甘い思い出が生まれることを願っています。