鯉のぼりをおさがりでもらったり、兄弟で使い回したりするときって、「え、これって大丈夫かな」「お古だと子どもがかわいそうかな」って、ちょっと不安な気持ちになりますよね。

しかも、節句の飾りは“気持ちのもの”でもあるから、家族の考え方が違うと余計に迷いやすいです。

そこでこの記事では、鯉のぼりのおさがりが気になる理由をほどきながら、

「おさがりにする」

「買い足す」

「一部だけ新しくする」

それぞれの選び方を、できるだけわかりやすく整理しますね。

読み終わったときに「うちはこうしよう」で止まれるように、確認ポイントやお手入れ、飾り方、片付けまでまとめていきます。

鯉のぼりのおさがりはアリ?まず結論から言うと「家庭で決めて大丈夫」です

鯉のぼりのおさがりに、絶対の正解はないんです。

というのも、鯉のぼりは「男の子が生まれた目印」として飾られてきた背景があって、家族で受け継ぐ飾りとして捉える人もいます。

一方で、節句飾りを「厄除けや身代わり」と考える流れもあって、「本来は一人ひとりに用意するもの」という考え方もあります。

だからこそ、「おさがり=ダメ」でもないし、「おさがり=絶対OK」と言い切るものでもなくて、家族が納得できる形に寄せるのがいちばん安心なんですよ。

そもそも鯉のぼりって何のために飾るの?

鯉のぼりは、端午の節句のころに外に揚げて、子どもの成長を願う飾りとして広まってきました。

江戸時代に武家から始まって、だんだん庶民にも広がったと言われています。

「鯉」なのは、登竜門のイメージがあるから

鯉が滝をのぼって龍になるという中国の話が元になっていて、「困難に負けずに強く育ってほしい」という願いと相性がいいんですよね。

真鯉・緋鯉・子鯉は、家族を表す飾り方になっていった

一般的には、

「黒い真鯉が父」

「赤い緋鯉が母」

「青などの子鯉が子ども」

という見立てで揃えていく飾り方が広く知られています。

「おさがりが気になる」って、だいたいこの3つが引っかかってるんです

ここが整理できると、判断がすごくラクになりますよ。

まず、おさがりが気になる理由は大きく3つに分かれやすいです。

1つ目は「縁起や厄除け的に大丈夫かな」という不安です。

節句飾りを身代わりとして捉える考え方があると、使い回しが引っかかりやすいんですよね。

2つ目は「見た目が古くてかわいそうに見えるかも」という気持ちです。

これは親の愛情が強いほど出やすいです。

3つ目は「誰の気持ちを優先するべきか迷う」です。

祖父母から譲られた、親が思い出を持っている、パパの子ども時代のもの、みたいに背景があるほど迷いますよね。

この3つのうち、どれが一番モヤモヤの芯なのかがわかると、「じゃあこうしよう」が決めやすくなります。

おさがりにするか迷ったときの判断ポイント

ここは「気持ちの納得」と「現実に使えるか」の両方で見ていくのがコツです。

まずは考え方を選ぶ:受け継ぐ派か、子どもごと派か

節句飾りは、家庭によって捉え方が違います。

「家の印として受け継ぐ」と感じるなら、おさがりは自然な流れです。

「厄除けの身代わり」と感じるなら、子どもごとに用意する方が気持ちが落ち着きやすいです。

どっちが正しいという話ではなくて、あなたの家がどっちの考え方だと安心できるか、そこが大事です。

次に現実チェック:状態とサイズが合うか

気持ちが「おさがりでもいいかも」と思えても、状態が悪いと、やっぱりモヤモヤしてしまいますよね。

- 色あせ

- 破れ

- 縫い目のほつれ

- 口金具のゆるみ

- ひもや金具の欠品

- ポールのサビ

強風の日は揚げない、設置手順を守るなど、安全面も大切です。

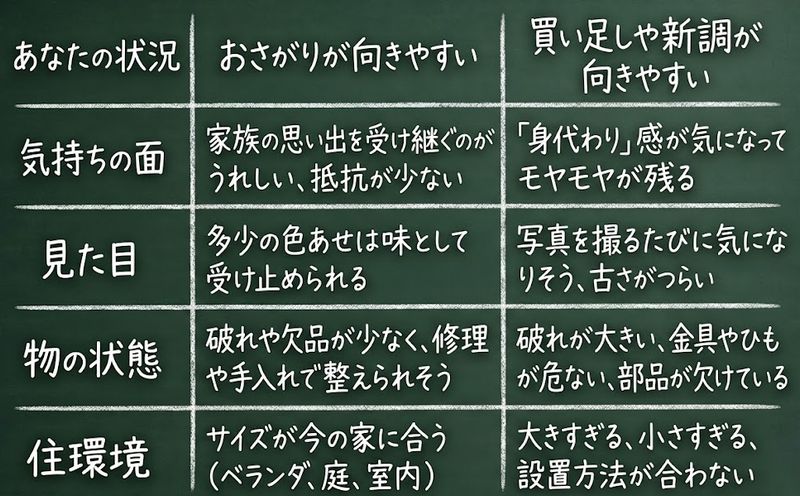

判断がまとまる早見表

文章で悩みがちなところなので、ここだけ表で整理しますね。

「おさがりか新調か」じゃなくて、「本体はおさがりで、名前旗だけ新しくする」「室内用だけ買い足す」みたいな折衷案も全然アリですよ。

おさがりにするなら、ここまで整えると安心です

おさがりでいちばん大事なのは、「気持ち」と「状態」を整えてあげることです。

新品かどうかより、丁寧に扱われているかのほうが、家族としての納得につながりやすいですよ。

出す前にやること:乾きと汚れのチェック

鯉のぼりは、濡れや汚れが残ったまましまうと、カビやにおいの原因になります。

もし古い箱から出した時点で湿っぽさがあるなら、まず陰干ししてしっかり乾かすのがおすすめです。

洗うなら「やさしく手洗い」が基本になりやすい

素材によって違いはありますが、家庭で洗う場合は、

「強くこすらず中性洗剤でやさしく押し洗い」

↓

「よくすすいで陰干し」

という流れが案内されることが多いです。

乾かしきるのがかなり大事です。

「洗っていいか不安」なときは、無理に洗わず、汚れ部分だけ軽く拭いて乾かすだけでも気持ちは整いやすいですよ。

修理や部品不足は、先に埋めておく

ひもや口金具の劣化、部品の欠けは、見た目より安全に直結します。

設置説明や注意事項に沿って、欠品があるなら追加購入や交換を考えた方が安心です。

「おさがりだとかわいそうかも」と感じるときの、気持ちの落としどころ

この気持ちは、親としてすごく自然です。

だから「気にしないようにしよう」と無理に押さえなくて大丈夫ですよ。

もし引っかかりが残るなら、かわいそうの正体はたいてい「古いから」じゃなくて、「その子のために用意してあげた感が薄いかも」という不安だったりします。

この場合は、鯉のぼり自体はおさがりでも、何か一つ“その子のため”を足すと、気持ちがすっと納得しやすいです。

たとえば、

「名前旗や室内の小さな飾りだけ新しくする」

「鯉のぼりを出す日に家族で写真を撮って、その子の節句の思い出を積み重ねていく」

こういう形でも、十分「その子の節句」になりますよ。

飾る時期と片付けのタイミングで迷わないコツ

鯉のぼりをいつから出すかは地域や家庭でも差がありますが、目安としては4月の初め頃からが理想、という説明がよく見られます。

片付けは、5月5日が終わったら天気のいい日に、という感覚で大丈夫です。

大事なのは「濡れたまましまわない」ことです。

飾る日も片付ける日も、「この日にしないと縁起が悪い」みたいに追い込まなくて大丈夫ですよ。

家族が気持ちよくできる日で決めてあげるのがいちばんです。

片付けと保管で失敗しやすいポイント

しまうときの失敗は、来年の「出すのめんどくさい」を呼びやすいんですよね。

まず、汚れが気になるなら軽く落として、しっかり乾かしてから収納します。

次に、折りジワが気になる人は、たたむ前に空気を抜きながら整えるとラクです。

最後に、説明書や部品はまとめて一緒に保管しておくと、来年ほんとに助かります。

メーカーの案内でも、保管時の注意や付属品管理がFAQにまとまっています。

役目を終えた鯉のぼりはどうする?処分とリメイクの選択肢

処分は自治体で扱いが違うので、最終的にはお住まいの分別ルールを見て決めるのが確実です。

ただ、自治体の分別例として、布の鯉のぼりは「燃やせるごみ」、金属製のポールは「燃やせない粗大ごみ」扱いになっているケースもあります。

「捨てるのは気が引ける」ってときは、リメイクの形で活かす取り組みもあります。

たとえば北九州市では、祭りで役目を終えた鯉のぼりを使ってバッグなどに作り替える企画が紹介されています。

また、縁起物として気持ちの区切りをつけたい場合は、神社やお寺が受け付けているお焚き上げや納め方の案内を確認して、対応できるか相談してみるのも一つです。

まとめ

鯉のぼりのおさがりは、「ダメ」と決めつける必要はないですし、「絶対OK」と言い切るものでもないんですよね。

鯉のぼりを家の目印や成長の願いとして受け継ぐ家庭もあれば、節句飾りを身代わりとして考えて子どもごとに用意したい家庭もあります。

どちらの感じ方も自然です。

迷ったときは、まず家族の考え方として

「受け継ぐと安心するか」

「子どもごとに用意した方が安心するか」

を整理して、次に鯉のぼりの状態やサイズ、安全面をチェックしてみてくださいね。

おさがりを使うなら、乾かす、汚れを整える、欠品を埋めるだけでも気持ちが落ち着きやすいですし、「名前旗だけ新しくする」みたいな折衷案もちゃんと“その子の節句”になります。

あなたの家がいちばん気持ちよく迎えられる形を選んで大丈夫ですよ。