「えっ、どうして動かないの…?」

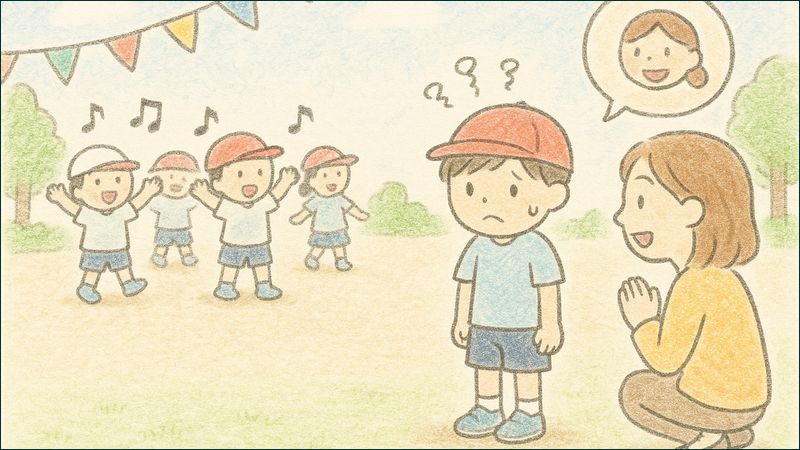

運動会の音楽が流れはじめても、わが子だけがステージでピクリとも動かない。

その瞬間、胸の奥がギュッと締めつけられるような感覚に襲われたのを、私は今でもはっきり覚えています。

練習ではちゃんと踊れていたのに、本番ではまるで別人。

あんなに笑顔で「がんばるね」って言っていたのにと、期待していたぶん、戸惑いやショックも大きかったです。

隣でスマホを構えているパパたちの姿、他の子が元気いっぱい踊っている姿が目に入るたびに、なんとも言えない気持ちが心をよぎりました。

でも、あのときのわが子は“失敗した”のではなく、“心が守ろうとしていた”のだと今なら分かります。

踊れなかったのではなく、あえて踊らなかったのかもしれない。

運動会という非日常のなかで、注目される不安や音への過敏さ、まだ育ちきっていない心の準備。

それらを子どもなりにどうにかやりすごそうとしていたんですよね。

この記事では、そんな「運動会で踊らずに固まってしまう子どもたち」の気持ちや行動の背景、そして親としてできるやさしいサポートについて、私自身の経験やたくさんの声をもとに丁寧にお話ししていきます。

焦る必要なんてありません。

大丈夫、一緒に考えていきましょう。

幼稚園の運動会で踊らないのは珍しくない

本番で踊らない子どもは意外とたくさんいる

運動会といえば、にぎやかな音楽、カラフルな衣装、たくさんの観客の目線が注がれる大イベント。

そんななかで、ひとりだけ棒立ちになってしまうわが子の姿を見て「うちの子だけおかしいのでは」と不安になる気持ち、本当によくわかります。

けれど、それは決して“特別なこと”ではありません。

実際に保育士さんや幼稚園の先生たちの話を聞いてみると、年少~年中くらいの幼児の中には、運動会で踊らなかったり、固まったまま動けなかったりする子は毎年必ず一定数いるといいます。

数人どころではなく、クラスの中に3人、4人、あるいはそれ以上というケースもあるほど。

それだけ、子どもたちにとって“非日常の本番”という場面は大きな壁になりやすいのです。

緊張や不安に心が飲み込まれるのは自然なこと

大人でも人前に出るのは緊張しますよね。

それが幼い子どもなら、なおさらです。

日々の保育の中で笑顔で踊れていたとしても、本番になると景色も空気も違います。

大勢の保護者がカメラを構え、見知らぬ来賓の先生方や兄姉たちが並ぶ光景は、子どもにとってはまるで舞台の上に一人で立たされるような感覚。

しかも音楽が大音量で流れたり、号令の声が響いたりと、いつもの教室とはまるで違う世界です。

それに加えて、「間違えたらどうしよう」「パパとママにちゃんと見てもらえるかな」という思いもあり、心のキャパシティがいっぱいいっぱいになると、体がピタッと止まってしまうのです。

これは“やる気がない”のではなく、“これ以上心が動けない”というサイン。

子どもなりに精一杯頑張って、でも怖さが勝ってしまったというだけのことなのです。

保護者同士の比較がプレッシャーに変わることもある

運動会のあと、SNSで他の子の動画を見たり、保護者どうしで「◯◯ちゃん、すごく上手に踊ってたね」といった会話を聞いたりすると、自分の子どもの“できなかった姿”ばかりがクローズアップされてしまいがちです。

そして無意識に「うちの子だけどうして…」という思考が広がっていくと、親の心がどんどん不安に覆われてしまうこともあります。

でも、どうか思い出してほしいのです。

あなたの子どもが今そこで立っていたということ、泣かずに参加しようとしてくれたということ、普段の生活の中ではできていたことが、あの日は少しだけ難しかったというだけのこと。

比較の視点から見ると“できなかった”ように見えるかもしれませんが、本人にとっては“ありのままで精一杯”だったのです。

集団行動に慣れるタイミングは子どもによって違う

そもそも、集団行動が苦手だったり、人前で注目されるのが苦手だったりする子も少なくありません。

中には、「みんなと同じ動きをすること自体がどうしても受け入れられない」という気質を持っている子もいます。

けれど、だからといってそれが“問題行動”だと決めつける必要はありません。

発達のペースや個性は本当に人それぞれ。

幼稚園生活に慣れてきたと思っても、こうした行事で“その子なりの特性”が初めて表に出ることもあります。

むしろ、こうした機会を通して「うちの子はこんなことで緊張しやすいんだな」「音に敏感な傾向があるのかもしれない」と親が気づけることは、とても大切な一歩なのです。

その日の“できたこと”に目を向けてみよう

踊れなかった、動けなかった、みんなと同じようにできなかった。

そんな「できなかった」ばかりに目が行ってしまいそうなときこそ、「今日、会場に来られた」「朝、衣装を着てくれた」「先生と手をつないで入場門に立てた」そんな小さな“できたこと”を思い返してみてください。

親にしか気づけない“その子のがんばり”がきっとあったはず。

わたし自身も、わが子が本番で固まっていたとき、最初は焦ってしまいました。

でも帰り道、手をつないで歩きながら「今日は暑かったね、がんばったね」と声をかけたら、うなずきながらちょっと笑ってくれたあの顔に、全ての答えが詰まっていたように思います。

踊らない理由は?子どもの心をのぞいてみよう

恥ずかしさや人前への緊張

一番多い理由のひとつが、やっぱり「恥ずかしい」という気持ち。

普段は元気いっぱいに歌ったり踊ったりしている子でも、運動会という大舞台に立った瞬間に、急に“心のブレーキ”がかかってしまうことがあるんです。

それは決しておかしなことではなくて、ごく自然な反応。

大勢の大人の視線、カメラのシャッター音、いつもと違う衣装や音楽…そのすべてが「なんだか怖い」「どうしていいか分からない」という気持ちにつながってしまうのです。

実際、うちの娘もリハーサルではノリノリだったのに、本番では先生の後ろにピタッとくっついて棒立ち。

あとで聞いてみたら「ママが見てたから恥ずかしくて動けなかった」とポツリ。

その一言に、なんだか胸がキュッとなりました。

子どもにとっての“緊張”は、大人が思っている以上に深くて強いんですよね。

音や声への過敏さ(感覚過敏の可能性も)

「音が大きくて耳が痛い」「マイクの声が怖い」そんなふうに、感覚的な違和感から動けなくなる子もいます。

これは“感覚過敏”と呼ばれる特性のひとつで、特に発達がゆっくりめの子や敏感な子に多く見られます。

私の友人の子どももそうでした。

開会式で流れた鼓笛隊の音にびっくりして、両手で耳をふさいでその場から動けなくなってしまったそうです。

周りは「なんで踊らないの?」と不思議そうにしていたけれど、本人にとっては“身体を守るための防衛反応”だったんですよね。

こうした子には、事前に音量を少しずつ慣らしていったり、耳栓を使ったりする方法が効果的なこともあります。

いずれにしても「やる気がない」わけではなく、「感覚的に耐えられない状況だった」というだけのこと。

子どもの感覚の世界に、少しだけ想像の手を伸ばしてみることが大切です。

振り付けや動きを覚えるのが難しい

ダンスの動きって、意外と複雑ですよね。

- 右に回る

- 手を振る

- ジャンプする…

特に言葉や動きの理解がゆっくりな子にとっては、「どこから始めればいいのかわからない」とパニックになってしまうことも。

しかも「みんなと同じ動きをしなきゃ」というプレッシャーが重なると、「間違えたくない」気持ちが強くなって、結果的に“何もしない”という選択をとってしまうんです。

うちの息子も、いつもダンスのときは動きがワンテンポ遅れていて、「なんでできないの?」とつい思ってしまったことがありました。

でも、ある日家で一緒に踊ってみたら「ここの動きがわからなかった」と教えてくれて、ああ、彼は彼なりにがんばっていたんだなと心から反省しました。

“動けない”のではなく“動きたくても分からない”という気持ち、私たち大人が一番にくみ取ってあげたいですね。

「失敗したくない」という完璧主義な気持ち

意外かもしれませんが、「間違えたらイヤだからやらない」と自分を抑えてしまう子もいます。

慎重で真面目な子、完璧主義な性格の子に多いタイプです。

本人の中では「ちゃんとできないならやらない方がマシ」という強い思いがあるので、まわりが「気にしなくていいよ」と声をかけても、なかなか行動に移せないことがあります。

このタイプの子には、結果ではなく“プロセス”をほめることが大切。

「今日は衣装を着てくれたね」「立ってただけでもえらいね」と、小さな一歩を見逃さずに伝えていくことで、少しずつ自信が育っていきます。

無理に完璧を求めない、間違えてもいいという安心感があってはじめて、子どもは次のチャレンジに踏み出せるのかもしれません。

親ができる声かけとサポート

子どもが安心できる言葉は「大丈夫だよ」

本番で動けなかった姿を見ると、「どうして踊らなかったの?」とつい聞いてしまいたくなりますよね。

でも、その言葉、子どもの心には思っている以上にズシンと響いてしまうことがあります。

実際、わが家も長男が固まってしまったとき、帰り道で「どうしたの?」と声をかけたら、ぽろぽろと泣き出してしまって…。

「ママにがっかりされた」と思わせてしまったのかもしれないと、胸が痛くなりました。

だからこそ、まずは「大丈夫だったよ」「頑張ったね」と伝えてあげることがとても大切です。

たとえ一歩も動けなかったとしても、その場に立っていたこと、参加しようとした気持ち、それ自体が立派な“がんばり”なのです。

「踊れなかった」ことより、「会場に来てくれたこと」「衣装を着たこと」「泣かずに立っていたこと」そんな一つひとつをていねいに言葉にして伝えるだけで、子どもの心はふっとほぐれていきます。

家で“ごっこ遊び”のように練習してみよう

本番が終わっても、まだ緊張が残っている子もいます。

でも無理に「来年はちゃんと踊ろうね」と目標を掲げる必要はありません。

それよりも、ふだんの生活の中で、自然と音楽やダンスにふれられる“楽しい時間”を増やしてあげることが、次への自信につながっていきます。

たとえば、お気に入りのぬいぐるみやおもちゃと一緒にダンスごっこをしたり、録画しておいた運動会の曲を流してママと一緒に手拍子したり。

「正しく踊る」ことより「一緒に楽しむ」ことを大切にしてあげると、子どもは安心して少しずつ体を動かせるようになっていきます。

わが家では、兄妹の前では恥ずかしがって動けなかった長女が、ぬいぐるみに踊りを教えるごっこ遊びをしているうちに、自分でも自然とステップを踏み始めていて。

本人もそれが嬉しかったようで、「またママとやりたい」と笑顔で言ってくれたときの姿は今でも忘れられません。

先生との連携は“わが子の味方”を増やすこと

幼稚園や保育園の先生方は、毎年いろんな子の姿を見てきています。

だからこそ、「うちの子、緊張しやすくて…」という一言を伝えておくだけでも、当日の対応はぐっと変わってくることがあります。

たとえば、

- ステージの立ち位置を少し後ろにしてもらう

- 隣に安心できるお友だちを配置してもらう

- 先生が手を添えてくれる…

親がすべてを背負わなくていいんです。

先生方も、わが子の応援団の一員として協力してくれる心強い存在。

「うちの子のこと、少しだけ気にかけてもらえたらうれしいです」そんなやさしい一言が、子どもを包み込む環境をつくってくれます。

子どもが「またやってみたい」と思える余白を残す

子どもの行動は、すべて“経験”の積み重ね。

今日うまくいかなかったことも、明日はきっと少し変わるかもしれません。

でもそのためには、心の中に「またやってみたい」と思える余白が必要なんです。

その余白をつぶしてしまうのは、「なんでできなかったの?」という責めの言葉や、「次はちゃんとやってね」といった過度な期待。

焦らなくていい、大丈夫だよ、今はそのままでいいんだよ。

そんな気持ちが伝わるだけで、子どもは自分のペースで前を向いていけるものです。

私は「踊れなかったこと」を悩むよりも、「来年、どんな気持ちで参加するのかな?」と楽しみにすることにしました。

そして本当に、その翌年、長男は最初から最後までしっかり踊ってくれて。

その笑顔に、涙がにじんだあの瞬間。

信じて見守ってよかったって、心から思いました。

無理に踊らせると逆効果になる理由

「やらせよう」とすると子どもはもっと動けなくなる

「どうして踊らないの?」「せっかく練習したのに」

つい言ってしまいそうになるその言葉。

親としての焦りや不安から出るのは自然なことだと思います。

私もそうでした。

本番で一歩も動けなかったわが子の姿を見て、正直“恥ずかしい”と感じたこともありました。

でも、あとになって気づいたんです。

子どもが動けないときに、追い打ちをかけるような言葉をかけてしまうと、子どもの心はもっと強くギュッと閉じてしまうということに。

“動かない”のではなく“動けない”。

その背景には、恥ずかしさ、不安、自信のなさ、さまざまな感情が重なっているからこそ、無理やり動かそうとするとかえって深い傷になってしまうんですよね。

本番の一瞬のために、子どもとの信頼関係を壊してしまうのは本当にもったいないこと。

子どもの心が「もうやりたくない」に変わってしまわないように、大人の側が“待つ姿勢”を持つことがなにより大切です。

失敗体験ではなく「安心して失敗できる体験」を

運動会という舞台が“失敗体験”になってしまうと、次の挑戦へのハードルがグンと上がってしまいます。

特に年齢が低い子どもにとっては、たった一度の経験がその後の自己肯定感に大きく影響してしまうこともあるんです。

だからこそ大切なのは、「失敗しても大丈夫」というメッセージを、親が先に伝えてあげること。

わが家では、踊れなかった日の夜に「今日はがんばったね」と伝えたあと、子どもが泣きながら「ごめんなさい」と言ってきたことがありました。

そのとき私は思わず涙が出てしまって。

「謝らなくていいよ。

ママはうれしかったよ」そう伝えたら、子どももふっと肩の力を抜いたように見えました。

“できるかどうか”より、“気持ちが動いたかどうか”に目を向けてあげるだけで、子どもは自分のままでいられる場所を見つけられるんですよね。

親が“安全基地”になることが次の一歩につながる

子どもは、自分がどんな状態であっても味方でいてくれる“安全基地”があるからこそ、チャレンジする勇気を持てるんです。

それは、周囲の誰でもない、まずは“親のまなざし”から始まります。

- 踊れなかった。

- 動けなかった。

- 笑えなかった。

誰に認められるより、誰にほめられるより、親に「大丈夫」と言ってもらえることが、子どもにとって何よりの支えになります。

「この子はこの子のままで大丈夫」

そう思って見守るまなざしがあるだけで、子どもは安心して次の一歩を踏み出す準備ができるようになるのです。

“見守る勇気”も親の大切な役割

子どもが自分から動き出すまでの時間は、思っている以上に長く感じるかもしれません。

周囲の目、他の子との違い、親としての期待や不安…。

たくさんの思いが頭をよぎるなかで、“ただ見守る”というのは本当に難しいことです。

でも、そこで動かずにそっと待つことも、子どもにとってはとてもありがたい“関わり方”のひとつ。

親が信じて待ってくれていると感じられたとき、子どもは自分の力で前を向いていけるようになるからです。

「無理に動かさない」という選択は、決して“放置”ではありません。

むしろ“信じているからこそ、そっと見守る”。

それが、子どもの成長に必要な“やさしい時間”になるのだと思います。

発達や適応が心配な場合の相談先

「うちの子、もしかして…」と感じたときに

運動会で固まったわが子の姿を見たあと、「うちの子、ちょっと発達が遅れてるのかも」と感じることがあるかもしれません。

まわりの子と比べて極端に動きが遅かった、声を発しなかった、先生の指示が入っていなかった。

そんな瞬間が気になって、夜になってもモヤモヤが消えない…。

私にも、そんな経験があります。

でもまず伝えたいのは、その“気づき”は決して悪いことではないということ。

親が「何かおかしい」と感じる直感って、実はとても大切なんです。

焦らなくていいし、すぐに結論を出す必要もありません。

ただその“違和感”を心にしまわず、誰かに話してみることから始めてみてほしいのです。

まずは園の先生に相談することから

最初の一歩としておすすめなのが、担任の先生への相談です。

園の先生たちは、日常の子どもの様子を一番近くで見てくれています。

運動会の一日だけでは見えない、ふだんの関わり方や行動の傾向、同年齢の子たちとの違いも把握しているため、とても的確な視点でアドバイスをくれることがあります。

実際、わが家でも「本番では固まっていたけれど、普段は友だちとしっかり遊んでいますよ」と先生から言われて、安心したことがありました。

逆に、「確かに音に敏感な様子がありますね」などと園側からも同じような気づきをもらえたときは、「じゃあ一緒に考えていきましょう」と力を貸してくれたこともあります。

先生に相談することは、わが子の“味方”を増やすことでもあります。

決して遠慮しなくていいんです。

「ちょっと気になってて…」その一言からでも、話はちゃんと始められます。

自治体の子育て支援センター・発達相談窓口を活用しよう

もし園での様子も気になったり、もう少し客観的なアドバイスが欲しいと思ったら、**自治体の「子育て支援センター」や「発達相談窓口」**の利用もおすすめです。

保健センターや市役所の子育て課などで窓口が用意されていて、無料で専門スタッフと話せる機会が設けられている自治体も増えています。

専門の相談員や心理士さん、保健師さんが、子どもの行動や発達状況について親身になって耳を傾けてくれます。

「このくらいの年齢なら、よくあることですよ」といった安心できる言葉をもらえることもありますし、「この点は今後の様子を見ながら、早めに関わっていきましょう」といった丁寧なアドバイスがもらえる場合もあります。

誰にも言えなかった不安やモヤモヤを受け止めてもらえるだけでも、心がふっと軽くなること、きっとあるはずです。

気になる行動は“記録してみる”と見えてくることがある

日々の子どもの様子で、「これは気のせい?」「一時的なことかな?」と判断に迷うこともありますよね。

そんなときは、簡単な記録をつけてみるのもひとつの方法です。

「大きな音にどんな反応をしたか」

「今日はダンスを始めたけどすぐやめた」

「友だちとの関わり方がどうだったか」

など、1行でもメモを取っておくだけで、あとで振り返ったときにパターンや傾向が見えてくることがあります。

何より、いざ専門機関に相談するときにも、記録があると話がしやすくなりますし、相談員側も状況を正確に把握しやすくなります。

大切なのは「今すぐ判断すること」ではなく、「丁寧に見守ること」。

そしてその“見守る姿勢”は、子どもの未来を守る、いちばん大きな力になると思うのです。

「相談=診断」ではないという安心感を持って

「相談に行ったら発達障害と診断されるのでは…」と不安に感じる方もいるかもしれません。

けれど、相談をする=診断されるということではありません。

あくまでも“親としての気づきを共有し、必要な支援を知るための場”であって、強制的に何かが決まるわけではないのです。

むしろ早い段階での相談は、子どもにとっても親にとっても、のちのちの安心感につながります。

たとえ診断につながらなかったとしても、「子どもに合った関わり方を知る」ことができれば、それだけでも大きな意味があると思いませんか?

親の気持ちを整えるために

SNSや他の子と比べないための視点

運動会のあと、SNSにあふれる「◯◯ちゃん上手に踊ったよ」「うちの子が一番かわいかった~」の投稿たち。

そんな画面をスクロールするたびに、わが子の“踊れなかった姿”が脳裏に浮かんで、なんとも言えない気持ちになったこと、私にもあります。

「どうしてあの子はできるのに、うちの子は…?」

そんなふうに比べたくないのに、比べてしまう自分に自己嫌悪。

そしてその思いが、わが子にも向かってしまう瞬間があることが、いちばん苦しかった。

でもある日、ふと気づいたんです。

他の子の成長と、わが子の成長は、まったく違うリズムを持っているということに。

運動会で踊れたことよりも、今日笑っておやつを食べたこと、帰り道に手をつないで歩いてくれたこと。

それも立派な“その子の成長”なんだと。

比較から抜け出すのは簡単なことではないけれど、ほんの少しだけ視点を「昨日のわが子」へとずらしてみてください。

きっと、“できたこと”が見えてきます。

「運動会=成功体験」ととらえ直す発想

運動会で踊れなかった子にとって、あの舞台は“恥ずかしい記憶”になるのでは…そう心配する声も多く聞きます。

でも実は、本人がどう感じたかによって、その体験の意味はまったく変わってくるんです。

たとえ踊れなかったとしても、

「先生に手を引かれてステージに立てた」

「終わったあとママに笑ってもらえた」

「お弁当が楽しかった」

そんな断片が一つでもあれば、それは子どもにとっての“成功体験”になる可能性があります。

親が「できなかったこと」ではなく「できたこと」を見つけてくれる。

それがどれほど子どもの自己肯定感を支えてくれるか、私自身、何度も目の当たりにしてきました。

「来年もがんばってみようかな」

その一言を子どもが口にしたとき、きっとあなたは、今回の見守りが“意味のあるものだった”と心から実感するはずです。

わが子を信じることが、なによりのプレゼント

子育てって、思い通りにならないことの連続ですよね。

「練習ではできていたのに」

「家ではあんなに元気なのに」

そう思えば思うほど、運動会の“静かな姿”にがっかりしてしまう。

でもその一方で、「この子はきっと大丈夫」「今はまだそのときじゃないだけ」

そう思える自分が、どこかにいませんか?

その“信じる気持ち”こそが、子どもにとって一番の贈りものなんだと思うんです。

だって、信じてもらえている子どもは、時間がかかってもちゃんと前を向けるから。

どんな結果でも、親のまなざしが変わらなければ、子どもは安心して挑戦を続けられます。

わが家もそうでした。

2年連続で踊れなかった息子が、年長さんのときに、はにかみながら手を振ったあの一瞬。

たったそれだけで、私の涙は止まりませんでした。

「信じてよかった。」

「待ってよかった。」

そう心から思いました。

親も“心の居場所”を持っていていい

そして忘れないでほしいのは、親自身も疲れるし、悩むし、不安になるということ。

子どもを支えるためには、親の心も支えられている必要があります。

「どうすればよかったのかな」と自分を責めてしまいそうになったら、信頼できる人に話してください。

家族、友人、園の先生、地域の子育て支援センター、誰でもかまいません。

あなたの不安をちゃんと受け止めてくれる場所があるだけで、子育てはぐっと楽になります。

親の心が少しでもほっとゆるむこと。

それは間接的に、子どもの心もほぐしてくれる大きな力になるはずです。

完璧じゃなくていいんです。

うまくできなくても大丈夫。

あなたがそこにいてくれるだけで、子どもはちゃんと安心していますよ。

「踊れなかった運動会」も、かけがえのない成長の一歩

わが子が運動会で踊らなかった。

それだけのことで、こんなにも心がざわついて、悩んで、自分を責めたくなるなんて、親になって初めて知る感情でしたよね。

でも、そんなあなたの戸惑いや不安も、すべてが“わが子のことを一生懸命に考えている証拠”なんです。

子どもが踊らなかったのは、何かが欠けているからではありません。

恥ずかしさ、不安、感覚の違い、自信のなさ。

すべてが“その子の今”であり、心と体のバランスを守るための大切な反応でした。

そしてそれに気づいて、無理に引き出そうとせず、そっと見守ったあなたの選択も、きっと子どもにとって“安心の記憶”として残っていきます。

私たち親はつい「できたかどうか」で評価しがちですが、子どもにとって本当に大切なのは、「どんなときでも受け入れてもらえた」という実感です。

たとえ動けなくても、そこに立っていたこと、それを見ていてくれた人がいたこと。

それが心の奥にしっかりと根を張り、いつか「もう一度やってみようかな」と思える力になっていきます。

できなかった日のあとにこそ、ゆっくり育っていく自信があります。

今日、あなたがかけたひと言、見守った時間、それがわが子の心をあたたかく支えているということを、どうか忘れないでいてください。

きっと大丈夫です。

その子のペースで、ちゃんと前に進んでいますから。