料理をしていて、「小さじって大さじの何分の1なんだろう?」「大さじ1杯って何グラムくらい?」と疑問に思ったことはありませんか?

普段は目分量で済ませていても、お菓子作りやパン作りなど、ちょっとの違いが仕上がりを大きく左右するレシピでは、正確な分量がとても大切になります。

この記事では、小さじと大さじの基本的な換算(容量や重さの関係)をわかりやすくまとめました。

さらに、食材ごとの重さ換算早見表や、中さじの代用方法、計量スプーンがないときの工夫など、すぐに実践できる内容も充実。

料理初心者の方はもちろん、ちょっとした不安を解消したい方にもぴったりの情報が詰まっています。

「小さじ=何ml?」

「大さじとの関係は?」

「しょうゆや小麦粉はどのくらいの重さになるの?」

そんな疑問にひとつひとつ丁寧にお答えしますので、ぜひ最後まで読んで、日々の料理に役立ててみてくださいね。

失敗しないための計量のコツがきっと見つかりますよ。

小さじと大さじの容量と換算の基本

小さじ・大さじってそれぞれ何ml?

料理に使う計量スプーンで、まず覚えておきたい基本が「小さじ」と「大さじ」の容量です。

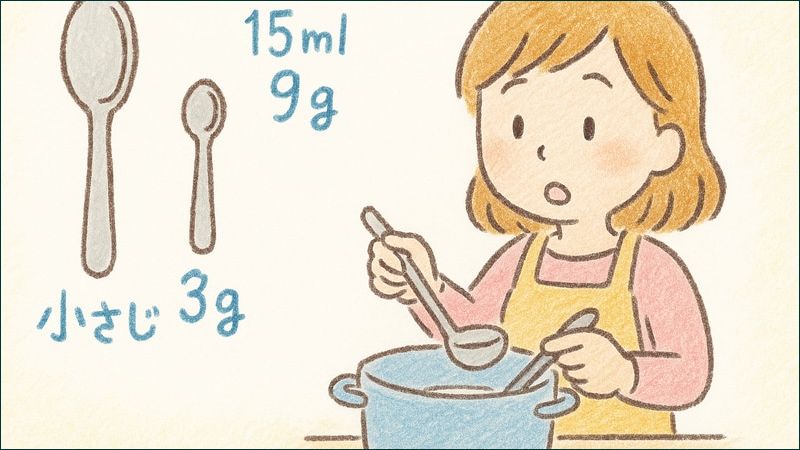

日本では、小さじ1杯は5ml(ミリリットル)、大さじ1杯は15mlとしっかり決まっているんですね。

つまり、大さじ1杯分は小さじ3杯分とまったく同じ量ということになります。

このmlという単位は、液体の体積を量るときによく使われるもので、ミネラルウォーターや牛乳などのパッケージにも記載されていますよね。

ただ、普段の料理ではあまり意識していない方も多いかもしれません。

でも、お菓子作りやパン作りといった、分量が仕上がりを大きく左右する料理のときは、ちょっとの誤差が

「ふくらまない」

「固すぎる」

といった失敗につながってしまうこともあります。

だからこそ、このmlという単位の意味やスプーンの容量を正しく知っておくことは、とっても大切なんです。

また、スプーンで測るときに気をつけたいのが「すりきり」か「山盛り」かという点。

この記事では基本的に「すりきり1杯」でのお話になっていますので、平らにして測ることも覚えておくとより正確に量れますよ。

小さじは大さじの何分の1になる?

先ほど触れたように、小さじは大さじの3分の1です。

つまり、料理中に「大さじがない!」という場面でも、小さじを3回使えば大さじ1杯分を代用できるということになります。

逆に言えば、大さじ1杯は小さじ3杯と同じ量なので、スプーンの種類が限られているときや、お子さんと一緒に料理をするときなど、手持ちの道具に合わせて分量を調整するのにもとても便利です。

たとえばレシピに「大さじ2杯」とあった場合、小さじに換算すると6杯になります。

このように頭の中で簡単な計算ができるようになると、計量スプーンが1種類しか手元になくてもスムーズに作業が進みますよ。

また、料理初心者さんにとっては、こういった換算を覚えておくことで、ちょっとした自信にもつながります。

特にお菓子やパン作りなどでは、正確な分量がとても大事。

だからこそ、この「小さじ=大さじの3分の1」という基本的な関係をしっかり覚えておくと、きっと役に立つはずです。

重さ(g)は食材によって違う!

「ml=g」は水だけ!ほかの食材は要注意

「ml=g」と聞くと、なんとなく「小さじ5ml=5g」と思ってしまう方も多いかもしれません。

でも、これは「水」に限った話で、他の多くの食材には当てはまらないんです。

実際には、食材によって密度や質感が違うため、同じ5mlでも重さが大きく変わることがあります。

たとえば、小さじ1杯分で比べてみると、砂糖(上白糖)は約3g、小麦粉も同じく3g程度。

でも、はちみつになると7gにもなります。

たった5mlの中にもこれだけの差があるなんて、ちょっと驚きですよね。

また、同じ液体でも、しょうゆは小さじ1杯で約6g、牛乳は5gと、微妙に違うのです。

このように「体積(ml)」と「重さ(g)」が同じになるのは、水のような特定の食材だけで、他はそれぞれ個別に見ていく必要があるんですね。

知らずに「ml=g」と思い込んでいると、せっかくレシピ通りに作ったつもりでも、完成した料理の味や仕上がりに「なんか違う…」と感じてしまう原因になってしまいます。

特にお菓子作りのように、ちょっとの違いが食感や膨らみ方に影響する料理では、こうした誤差が大きな失敗につながることも。

だからこそ、よく使う食材ごとの「重さ」をしっかりと把握しておくことが、レシピ成功への第一歩になるんですよ。

よく使う食材別の換算早見表(小さじ・大さじで何g?)

料理やお菓子作りでよく使われる材料を、小さじ・大さじ1杯で何グラムになるのか一覧にまとめてみました。

計量スプーンで測る際に、重さの感覚がなんとなくわかっていると、レシピ通りに作業しやすくなりますよ。

たとえば、小麦粉は軽いので、同じ体積でも重さはあまりありません。

小さじで約3g、大さじで9gになります。

砂糖(上白糖)も同様に、小さじで3g、大さじで9gと覚えやすいですね。

グラニュー糖になると少し違って、小さじで4g、大さじで12gと、上白糖よりもやや重くなります。

塩はさらに重く、小さじ1杯で6g、大さじ1杯で18g。

料理の味付けで使うときは、この差に注意が必要です。

油も意外と重くなく、小さじ4g、大さじ12g程度です。

はちみつはとても重く、小さじ7g、大さじ21gと一気に差が出てきます。

液体類では、牛乳・水・酢・酒はほぼ同じで、小さじ5g、大さじ15gと「ml=g」が当てはまるタイプです。

- 小麦粉:小さじ3g/大さじ9g

- 砂糖(上白糖):小さじ3g/大さじ9g

- グラニュー糖:小さじ4g/大さじ12g

- 塩:小さじ6g/大さじ18g

- 油:小さじ4g/大さじ12g

- はちみつ:小さじ7g/大さじ21g

- 牛乳・水・酢・酒:小さじ5g/大さじ15g

お菓子作りやパン作りでは、こういった数グラムの違いがふくらみ具合や食感に直結することも。

だからこそ、あらかじめ目安を把握しておくと安心です。

ほかにも、しょうゆやみりん、片栗粉やパン粉など、それぞれ違った重さがあります。

必要なときは、このような換算表を見ながら確認してみると便利ですよ。

中さじ(10ml)って必要?代用できる?

中さじの正体と見かけない理由

あまり見慣れない「中さじ」という言葉。

料理本やレシピサイトでもほとんど登場しないので、初めて耳にしたという方も多いかもしれません。

実はこの「中さじ」、容量としては10mlのスプーンのことを指しています。

大さじ(15ml)と小さじ(5ml)のちょうど中間にあたるサイズですね。

ただ、日本の家庭用レシピでは「中さじ10ml」を使う表記はあまり一般的ではありません。

そのため、市販の計量スプーンにも中さじが入っていることはほとんどなく、「存在すら知らなかった」という方も少なくないと思います。

実際、私たちがよく目にする計量スプーンのセットはたいてい3本組で、内容は「大さじ(15ml)・小さじ(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)」の組み合わせ。

この小さじ1/2サイズは、紅茶や抹茶を作るときに使われるティースプーンや茶さじと同じ容量で、実は意外と便利なんです。

「中さじは必要なの?」と疑問に思うかもしれませんが、実際のところ小さじや大さじの組み合わせで充分対応できるため、ほとんどのレシピでは中さじが使われていないというわけです。

知識として知っておくだけでも、計量に対する理解が深まり、スムーズに調理が進められるようになりますよ。

小さじ2杯で中さじ1杯を代用できる!

もし、何かのレシピで「中さじ1杯=10ml」と表記されていた場合でも、焦る必要はありません。

小さじ1杯は5mlなので、小さじを2杯分使えばぴったり10ml、つまり中さじ1杯分と同じ量になります。

わざわざ中さじ用のスプーンを用意しなくても、小さじさえあれば代用できるのがうれしいところですね。

たとえば調味料をきっちり測りたいときや、お菓子作りで正確さが必要な場面でも、小さじ2杯でしっかり対応できます。

中さじを使う文化は一部の国や一部のレシピに限られていますが、日本ではこうして小さじと大さじで十分カバーできるようになっているんです。

いざというときのために、この換算方法を覚えておくと安心ですよ。

計量スプーンがなくても大丈夫?

家にあるもので代用するコツ

いざというときに「計量スプーンが見当たらない!」という経験、ありませんか?

特に慌ただしく料理をしているときに限って見つからなかったり、食洗機の中に入っていて出すのが面倒だったり…。

そんなときに役立つのが、家にあるスプーンで代用する方法です。

たとえば、ティースプーンは一般的に小さじ1杯(5ml)とほぼ同じくらいの量をすくえるサイズになっています。

また、カレースプーンやスープスプーンは、大さじ1杯(15ml)に近い容量があるため、うまく使えばそれぞれの代わりとして活用できます。

もちろん、専用の計量スプーンに比べると誤差が生じることは避けられませんが、「だいたいの目安」でOKなレシピであれば十分実用的です。

さらに、何度か同じスプーンを使っていると感覚がつかめてくるので、徐々に正確さも増してくるはずですよ。

ほかにも、紙コップやペットボトルのキャップなど、使い方次第で容量の目安にできるものもあります。

身近にあるものをうまく使えば、急なトラブルも乗り切れるので、頭の片隅に置いておくと安心ですね。

目分量のリスクと誤差を減らすコツ

料理によっては、目分量でも美味しく作れるものもあります。

たとえば煮物や炒め物など、多少の調味料の違いがあっても味を見ながら調整できる料理では、目分量でもそれほど問題になりません。

しかし、お菓子作りやパン作りなど、材料のバランスが仕上がりを左右するレシピでは話が別。

ちょっとした量の違いが食感や膨らみ方に影響してしまうので、できるだけ正確に測ることが大切です。

特に粉類をスプーンで量るときは、山盛りになりやすいので注意が必要です。

「すりきり1杯」とは、スプーンに入れたあと、カードやスプーンの背などで表面を平らにした状態を指します。

山盛りのまま使ってしまうと、想定よりも多く入ってしまって、味や食感が変わる原因になってしまいます。

また、なるべく水平な状態でスプーンを持ち、傾けたりせずにすりきりを意識することで、誤差を減らすことができますよ。

こういった小さな工夫を積み重ねることで、目分量でもより正確に、失敗しにくい料理が作れるようになります。

失敗しないための測り方のコツ

すりきりと山盛りの違いに注意

スプーンに盛った食材をそのまま使ってしまうと、どうしても量が多くなりがちです。

特に粉類や細かい粒の調味料は、盛り上がってしまって「思っていたより多かった!」なんてことがよくあります。

レシピに「小さじ1杯」と書かれていた場合、それは基本的に「すりきり1杯」のことを意味しています。

「山盛り1杯」ではなく、表面をきちんと平らにならした状態のことなんですね。

すりきりにするためには、カードやスプーンの背、割りばしの側面などを使って、スプーンの上をなぞるようにして余分な部分を落としてあげるといいでしょう。

こうすることで、計量の誤差が少なくなり、レシピ通りの味や仕上がりに近づけることができます。

また、すりきりの習慣をつけることで、目分量にも自信がついてきます。

「なんとなくこのくらいかな?」という感覚も、何度も正確に量っているうちに自然と身についていきますよ。

正確に測るためのちょっとした工夫

正確に測るには、なるべくテーブルに対して水平にスプーンを持ち、斜めにならないように注意しながら食材をすくうことがポイントです。

スプーンが傾いていると、どうしても片方に多く盛られてしまい、結果的に誤差が生じてしまいます。

また、粉類はふわっと軽くすくいがちですが、袋の中でギュッと押し込んでしまうと実際よりも多く入ってしまうことがあります。

ふんわりすくって、表面をすりきりにするのが基本。

液体の場合は、表面張力を活かしてギリギリまで注ぎ、表面が盛り上がるくらいまで注いで1杯とするのが一般的です。

さらに、計量はなるべく明るい場所で行うこと、手元が安定する位置で作業することなど、ちょっとした工夫でも精度がアップします。

慣れてくれば「見ただけでこれくらい」と感覚で量れるようになりますが、最初のうちは丁寧に確認しながら、ひとつひとつ確実に測ってみてくださいね。

まとめ

こうして、小さじと大さじの換算方法や正しい使い方をあらかじめ知っておくだけで、日々の料理やお菓子作りがぐんとスムーズになります。

特にお菓子やパンなど、ちょっとの分量の違いで出来上がりが大きく変わってしまうような繊細なレシピにおいては、こうした知識がとても役立ちます。

また、万が一計量スプーンが手元になかったとしても、家にあるスプーンや代用品でうまく乗り切れる工夫も覚えておけば、慌てずに対応することができますよ。

重さや容量の違いを知っているだけで、目分量での誤差も減らせますし、より安定した仕上がりが期待できます。

ぜひこの記事の内容を参考にして、調理のたびに迷わず、失敗知らずのレシピづくりを楽しんでみてくださいね。

料理の基本をしっかり押さえておくことで、レシピの幅も広がり、日々のごはん作りやおもてなし料理にも自信が持てるようになるはずです!