子供の歯磨きって、思っている以上に親にとって試練ですよね。

私も最初は「仕上げ磨きなんて、毎日ちょっと磨いてあげればいいんでしょ?」くらいに思っていました。

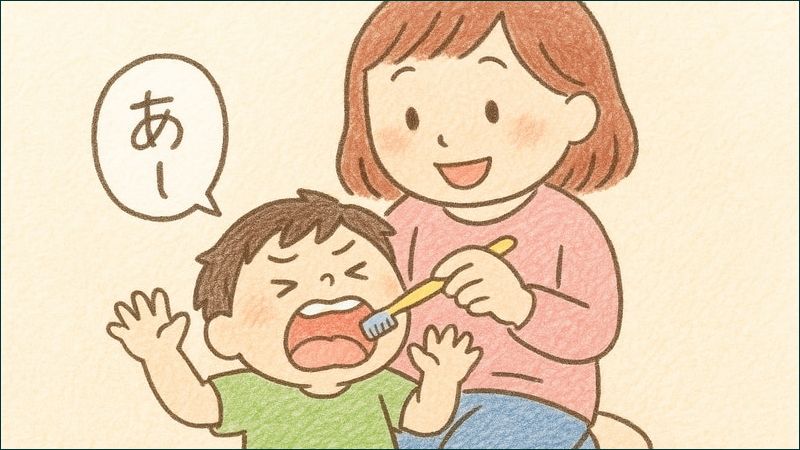

だけど現実はそんなに甘くなくて、いざ歯ブラシを手にした瞬間から、子どもの全身が拒否モードになるんです。

おとなしく仰向けになってくれたと思っても、今度は手が出てくる。

歯ブラシを押し返されたり、急に大きな声でしゃべり始めたり、しまいには舌をぐいっと前に出してきたり。

こちらは真剣に磨こうとしているのに、向こうはまるで遊びの一環のようで、最初のころは毎回ぐったりしていました。

けれど、仕上げ磨きは子どもの虫歯予防のために本当に大切な習慣です。

適当に済ませてしまえば、将来的に治療が必要になったり、痛い思いをさせることになるかもしれません。

だからこそ、どれだけ嫌がられても「どうしたらうまくできるか」を工夫し続ける価値があるんです。

この記事では、私自身が体験してきた歯磨きの苦労とともに、実際に役立ったコツやちょっとした工夫、そして専門家から教わった磨き方のポイントなどをお伝えしていきます。

誰か一人でも「うちも同じだった」「ちょっと試してみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。

子供の仕上げ歯磨きの正しいやり方!ちゃんと磨かせるためのコツは?

子どもの仕上げ磨きって、たった数分のことのはずなのに、親にとっては体力も精神力もごっそり持っていかれる時間ですよね。

うちの子もまさにそうでした。

昼間はニコニコしていても、いざ歯ブラシを手にした瞬間から全身で「いやだ!」を表現してくるんです。

寝転んだかと思えばすぐに起き上がり、口を開けたと思えば急におしゃべりが止まらなくなり、ようやく磨けそうと思ったら舌をグイッと押し出してくる始末。

私も何度も心が折れそうになりました。

でも、仕上げ磨きは将来の虫歯や歯肉炎を防ぐために、とても重要なケア。

小児歯科の先生も、6歳までは大人の手による仕上げ磨きが基本だとおっしゃっています。

だからこそ、できる限り子どもが嫌がらずに、かつ親にとっても負担が少ない方法を見つけたいと思ったんです。

磨きやすい体勢づくりが第一歩

私が試してみて「これはやりやすい!」と感じたのは、保健センターの歯磨き教室で教わった体勢でした。

親が床に足を伸ばして座り、その間に子どもを仰向けに寝かせるスタイルです。

この姿勢だと、ちょうどお腹のあたりに子どもの頭がくるので、顔全体がしっかり見えて口の中の確認もしやすいんです。

さらに、歯ブラシを持っていない方の手で子どもの頬にそっと触れてあげると、口を安定させやすくなります。

子どもが落ち着かないときも、この手の温もりで少し安心してくれるようでした。

暴れる子には“安全第一”の工夫を

ただ、理想的な体勢を整えたとしても、すんなり磨かせてくれるとは限りません。

うちの子のように、手で歯ブラシを振り払ったり、急に体を起こしてしまったりする子もいますよね。

そんなときに歯ブラシが喉や歯茎に当たってしまうと、思わぬケガにつながってしまうことも。

そこで教わったのが、親の足で子どもの腕を軽く押さえて動きを制限する方法です。

正直、最初は罪悪感がありました。

でも、歯科衛生士さんが「無理に長引かせるより、短時間で安全に終わらせるほうが子どもにとっても安心ですよ」と言ってくれたことで、少し気が楽になりました。

もちろん、力の入れすぎには要注意です。

子どもが怖がってしまっては本末転倒なので、「必要なときにだけ」「短時間で終わらせる」「終わったら必ず褒める」という三原則を守るようにしていました。

そうすることで、少しずつ歯磨きへの抵抗感が減っていったように感じます。

やり方に正解はないけれど「見えること」が大事

大事なのは「こうしなければならない」という決めつけではなく、「親子にとって安全でやりやすい方法を見つけること」だと思います。

実際、正座した膝の上に子どもを寝かせて磨く方法のほうが合っているというお家もありますし、ソファに座らせて親が上からのぞき込むように磨くスタイルが合う場合もあります。

どの方法にも共通して大切なのは、「口の中がよく見えること」と「子どもがある程度リラックスできる姿勢をとること」。

この2つさえクリアしていれば、多少変則的なやり方でも問題ありません。

育児って、正解よりも「その子に合った方法」が何より大事ですよね。

親の気持ちの切り替えが一番のコツかも

毎日の仕上げ磨きは、親にとっても本当にストレスになりますよね。

「なんでこんなに嫌がるの」

「どうして今日はできたのに昨日はダメだったの」

そんな疑問とイライラが積み重なって、疲れてしまうこともあると思います。

でも、そんなときに思い出してほしいのは、仕上げ磨きって「親が愛情を伝える時間」でもあるということ。

うまくできなかった日も、自分を責めないでください。

今日できなかったことは、また明日少しずつ取り戻せばいい。

そう思えるだけで、気持ちが少し軽くなります。

子供のブラッシングのコツ

こちらのセクションを、YMYLに配慮しつつ内容を深く掘り下げて、ボリュームアップし、

小雪さんのメルマガ風の感情的で共感を誘う語り口+読者目線の言葉選び+SEOキーワードの自然な挿入でリライトいたします。

記事内で使われていた小見出しはそのまま活かしつつ、新たに必要な要素を追加しています。

子供のブラッシングのコツ

正直に言います。

仕上げ磨きって、やり方を間違えると…ほんっとうに嫌がられます。

うちもそうでした。

私なりに一生懸命に歯ブラシを動かしていたのに、子どもが突然「いたい!やめて!」と泣き出してしまった日には、「なにか悪いことしたかな」と落ち込んでしまったものです。

でもね、あとで知ったんです。

仕上げ磨きって、ただ磨けばいいわけじゃなくて、「磨き方」にもコツがあるって。

その“ちょっとしたコツ”を知っているかどうかで、子どもの反応も、磨き残しの量も、全然違ってくるんですよ。

子供のブラッシングのコツ①力加減は「やさしさ」が基準

まずいちばん大切なのが「力加減」です。

私も以前は、汚れをしっかり落とそうとつい力が入ってしまっていたのですが、それが子どもには痛かったみたいです。

専門家の先生によれば、子どもの歯にかける力は150~200g程度が目安。

これって、キッチンスケールの上で歯ブラシを動かしてみるとわかるんですが、本当に“ふわっ”とした軽さなんです。

たとえるなら、手のひらにそっと小鳥を乗せたような感覚。

思っているよりもずっとやさしくていいんですよ。

子供のブラッシングのコツ②当て方は「歯と歯ぐきの間」に意識を向けて

意外と見落としがちなのが「歯ブラシの当て方」。

子どもの歯は小さいので、表面をシャッシャッと磨いただけで「ちゃんと磨けた気」になってしまうのですが、実は汚れがたまりやすいのは歯と歯ぐきの境目なんです。

この境目を意識して、毛先がちょうどそのラインに当たるように調整することが大事。

最初はちょっと難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると自然にその位置を狙えるようになってきます。

私は「歯の帽子のフチをなぞる」ようなイメージで動かしていました。

子供のブラッシングのコツ③動かし方は「小さく小刻みに」が鉄則

これはかなり大きなポイント。

私、最初のころは「よく磨く=大きくシャカシャカ」だと思っていたんです。

でもこれ、大間違いでした。

実際は、5~10mmくらいの幅で、小さく細かく動かすのが効果的。

大きく動かすとブラシが滑ってしまい、肝心な場所に当たっていないことが多いんです。

「そこ、全然磨けてなかったんだ…」と気づいたとき、ちょっとショックでした。

でも気づけてよかったとも思います。

子供のブラッシングのコツ④回数は「少し多すぎるかな」くらいでOK

「どれくらい磨けば十分?」という疑問、私もずっと持っていました。

子どもが嫌がると、ついサッと済ませたくなっちゃいますよね。

でも、理想は1ヶ所につき20回以上。

回数にしてみると多く感じるかもしれませんが、「チョンチョンチョン…」と軽く動かす感覚なので、そんなに時間はかかりません。

リズムよく磨くと子どもも不思議と嫌がりにくくなります。

うちの子は、私が「1、2、3、4、5~」と数を口に出しながら磨くと、ちょっとニヤッとしてくれたりしました。

子供のブラッシングのコツ⑤「スジ」に注意して痛みを防ぐ

これは知らないとかなりの落とし穴。

上唇の裏側にある**筋(上唇小帯)**に歯ブラシが当たると、子どもにとってはかなり痛いんです。

うちの子も、そこにうっかり当ててしまって大泣きしたことがあります。

歯ブラシを持っていないほうの手で、そのスジの部分を指でそっとカバーしてあげると防げます。

ちょっとしたことだけど、これだけで「痛い!」と泣かれる回数がぐっと減りました。

子どもにとって“痛くない歯磨き”を目指すなら、この工夫はぜひ取り入れてほしいです。

大切なのは「習慣化」より「信頼関係」

仕上げ磨きのコツは技術的なことだけじゃないんですよね。

それよりも大切なのは「この人がやってくれるなら大丈夫」と思ってもらえる親子の信頼感。

だから、私も毎晩の歯磨きを“作業”じゃなくて“関わりの時間”として捉えるようにしていました。

完璧じゃなくていいんです。

でも、子どもの未来の歯を守るために、今日できることをちょっとずつ重ねていく。

それが、親にできる最大のケアなんじゃないかなと思っています。

子供が仕上げ磨きを嫌がるときは

「もう、毎晩が戦いです」

そう感じていたのは、私だけではないはずです。

むしろ、スムーズに仕上げ磨きができるご家庭のほうが珍しいんじゃないかと思うくらい、うちの息子は毎回全力で抵抗してきました。

寝かせようとすればひっくり返る、口を開けたかと思えば舌で押し返す、手を伸ばして歯ブラシを阻止しようとする……そんな彼の姿を見ながら「私、子育て間違ってるのかな」って、自分を責めてしまう夜もありました。

でも、今はこう思います。

嫌がるのは、当然なんです。

子どもにとって、口の中にブラシを入れられるのって怖いし、くすぐったいし、不快なことの連続なんですよね。

だからこそ、少しでも気がまぎれる方法、楽しくなる工夫を探してみる価値があるんです。

ここでは、私が実際にやってみた「試行錯誤の記録」をご紹介します。

どれも「絶対に効く!」とは言いませんが、もしかしたらあなたのお子さんにはぴったりの方法が見つかるかもしれません。

おもちゃで気をそらす作戦

最初に試したのは「気をそらす」こと。

子どもって、夢中になっているときはわりと口を開けてくれたりしますよね。

うちでは、仰向けになった状態で遊べるおもちゃを用意してみました。

ちょうど当時、しまじろうのおもちゃが手元にあって、ボタンを押すと口が開いて光ったり音楽が鳴ったりするタイプだったんです。

それを見ながら「しまじろうも歯を磨いてるよ~」と声をかけると、最初のうちは少しだけ気を引けていた気がします。

もちろん、しばらくすると飽きちゃうんですけどね。

それでも、「今日はこれで少し長く磨けた!」という日があったことが私にとっては救いでした。

歯磨きシーンを動画で見せる

次にやってみたのが、“真似したがり”の心理を活かす方法。

うちの子は、お友達がやっていることにはなぜか興味津々で、できるかどうかより「やってみたい」が先にくるタイプでした。

そこでYouTubeで「子ども向けの歯磨き動画」を見せながら一緒に磨くようにしたんです。

特にヒットしたのが、あの定番「はみがきじょうずかな」の歌。

歌っている間は不思議と口を開けてくれたこともあって、しばらくはこの方法が活躍してくれました。

もちろん、何日もすればこれも飽きてしまうんですが、それでも「楽しいもの」として歯磨きを覚えてもらえるきっかけになったと感じています。

ごほうび作戦でモチベーションUP

ごほうびに頼るのは良くないっていう意見もあるけれど、正直、それどころじゃない夜ってありますよね。

うちは、寝る前に「歯磨きできたら○○食べようね」と、歯磨き用タブレットを小さなごほうびにしてみました。

ラムネみたいな見た目なのに虫歯予防にもつながる成分が入っていて、ドラッグストアで簡単に手に入るものです。

「がんばったね、今日もちゃんと磨けたね」と言いながら渡すと、子どもも満足そうな顔でポリポリ噛んでくれて、それが嬉しくてまた次の日も頑張ってくれる。

そんな小さな循環ができるだけで、親のストレスも少し和らぎました。

「嫌がることは一生続かない」それだけは本当でした

結局、うちの息子は小学2年生になった今も歯磨きはあまり好きではありません。

でも、あの頃みたいに泣き叫んだり暴れたりはしなくなりました。

もちろん今も「めんどくさい~」とは言いますが、私が口を開けてと言えば素直に応じてくれることのほうが多いです。

あんなに大変だった仕上げ磨きも、今では「思い出」と言えるくらいには落ち着いてきました。

だから、今まさに苦労しているパパやママに伝えたい。

この状態が一生続くわけじゃありません。

子どもはちゃんと成長しますし、親が工夫しながら関わってきた時間は、必ずどこかで実を結びます。

つらい夜があったって大丈夫。

怒ってしまった日があっても、失敗したってかまいません。

あなたが子どもを思って試しているその気持ちは、ちゃんと届いているはずですから。

子供の歯磨きのタイミングは?食後すぐは良くないって本当?

「食べたらすぐに歯を磨くべき」

そう聞いていたから、私もずっと食後すぐに仕上げ磨きをしていたんです。

でもある日、ふとママ友との会話で「食後すぐに磨くと、歯が溶けるって聞いたことあるよ」と言われて、ドキッとしました。

「えっ、うちのやり方、間違ってたの?」

「今まで頑張ってきたことって、逆に歯に悪かったの?」

そんな風に思って不安になった私は、その夜スマホで必死に調べ始めました。

そして分かったのは、「情報の一人歩き」って本当に怖い、ということ。

たしかに「食後すぐの歯磨きは良くない」と言われることもあるけれど、それにはきちんと“条件”があるんです。

「食後すぐ=悪い」は誤解だった?

この「歯が溶ける説」が広まった背景には、ある研究があります。

それは、象牙質を炭酸飲料に浸してすぐに歯ブラシで磨くと傷つきやすくなるという実験。

でも、私たちの普段の歯は、柔らかい象牙質がむき出しになっているわけではなく、もっとずっと硬いエナメル質に守られているんですよね。

しかも、毎食後に炭酸飲料をがぶ飲みしているわけでもない。

だから、食後すぐに普通のご飯やおやつを食べたあとに歯を磨いたところで、エナメル質が傷つくようなことはまずないとされています。

実際に、日本歯科医師会や小児歯科の先生方も「基本的には食後すぐに磨いてOK」という見解です。

「虫歯菌の活動時間」を知れば納得

もうひとつ、大切な事実があります。

それは、「食後30分以内が、虫歯菌が一番活発に動く時間」だということ。

この間に、食べ物のカスや糖分が歯に残っていると、虫歯菌はそれをエサにしてどんどん酸を作り出します。

つまり、食後すぐに磨くのを避けるよりも、「食後にできるだけ早く、汚れを取り除く」ことのほうが、よっぽど大切なんです。

だから、「たべたらみがく やくそくげんまん♪」の歌は、ちゃんと理にかなっているというわけですね。

とはいえ、例外もあるから注意して

もちろん、すべての食後に“無条件で”すぐ磨けばいい、というわけでもありません。

たとえば、レモンやグレープフルーツなどの酸っぱい果物や、炭酸飲料、ワインなどの酸性度が高い飲み物を摂った直後は、口の中が一時的に酸性に傾いていて、エナメル質がやや柔らかくなっている状態になります。

そのようなときだけは、10~30分ほど時間をあけてから歯磨きをするのが安心です。

とはいえ、子どもがその間に寝てしまうような場合や、寝かしつけ前で時間がないときは、ぬるま湯でゆすぐだけでも効果ありという歯科衛生士さんのアドバイスもありました。

状況に応じて「完璧でなくていい、でもやらないよりはずっといい」そんなスタンスで大丈夫です。

最優先すべきは「寝る前の仕上げ磨き」

毎回、毎食後にきっちり磨けるのが理想ではあります。

でも、現実の育児ってそんなに都合よくはいきませんよね。

朝はバタバタしてるし、昼は保育園任せになってしまうし、おやつのあともすぐ遊びに行ってしまう。

そんな日常の中で、私が大事にしていたのが「寝る前だけは絶対に仕上げ磨き」というルールでした。

なぜなら、寝ている間は唾液の量が減って、虫歯菌が活発に活動しやすくなるから。

いわば、子どもの口の中が“虫歯にとっての天国”になる時間です。

だからこそ、寝る前にしっかり歯をきれいにしておくことは、本当に本当に大事なんです。

「無理のない範囲で、でも大切に」

完璧を目指さなくていい。

でも、「ここだけは外せない」と思うポイントだけは、しっかり守る。

それが、親の心にも子どもの習慣にも負担をかけずに、歯磨きを続けていくコツなのかもしれません。

今はまだ嫌がっても、毎日の積み重ねが、きっといつか“あたりまえ”に変わる日が来ます。

だからこそ、今日も1回、ほんの2分でいいから、

子どもと向き合って「今日もピカピカにしようね」って、笑顔で仕上げ磨きしてみてください。

そのたった数分が、未来の虫歯ゼロにつながっていると、私は信じています。

子供の仕上げ歯磨きで舌が邪魔なとき!のまとめ

子どもの仕上げ磨きって、ただ「磨けばいい」というものではなく、毎日が手探りの連続ですよね。

口を開けてくれない、手で邪魔をしてくる、そして何より「舌が邪魔でうまく磨けない」という悩み。

これは、実際にやってみないとわからない、なかなか深刻な問題だったりします。

でも、「あー」と声を出してもらうことで舌が自然と下がる、というちょっとしたコツを知ってから、私自身も少し肩の力が抜けた気がしました。

それだけで完璧に磨けるわけではないけれど、「前よりはマシになった」と思える瞬間があるだけで、日々の仕上げ磨きのハードルがぐっと下がります。

さらに、子どもの口の中をしっかり見ながら安全に磨くためには、体勢や力加減、歯ブラシの動かし方などもとても大切です。

暴れる子どもには一時的に手を押さえる工夫も必要かもしれませんが、あくまで一時的な対応にとどめ、子どもの気持ちに寄り添いながら行うことが何よりも大切です。

完璧じゃなくていい。

だけど、今この時間を大切にすることで、子どもにとっても「歯磨きはこわくないもの」と感じられるようになる。

その積み重ねが、未来の健康な歯と親子の信頼関係につながっていくと私は信じています。

今日もうまくいかなかったとしても、大丈夫。

明日また、やさしく「お口あーんしてね」って声をかけてあげましょう。