あん肝は、濃厚な旨味とクリーミーな食感が特徴の高級珍味ですが、食べ過ぎると健康リスクを伴うことがあります。

特に、高カロリー・高脂質・高コレステロール という特徴から、肥満や動脈硬化、肝臓への負担が懸念されます。

また、プリン体を多く含むため、痛風のリスクも高まる可能性があります。

適量を守りながら楽しむことが、あん肝の美味しさを最大限に活かしつつ健康を維持する鍵となります。

本記事では、あん肝の魅力や栄養価、食べ過ぎた場合のリスク、そして健康的な楽しみ方について詳しく解説します。

あん肝の魅力と食べ過ぎのリスク

【基本知識】あん肝とは?その味わいと栄養価

あん肝とは、アンコウの肝臓を加工した日本の珍味のひとつで、その濃厚でクリーミーな味わいが多くの人々を魅了しています。

特に冬の味覚として人気が高く、料亭や寿司店などで提供されることが多い食材です。

しっとりとした食感と深い旨味が特徴で、日本酒やポン酢との相性が抜群。

食べると口の中でとろけるような感覚を楽しめるのが魅力のひとつです。

栄養価も非常に高く、ビタミンAやD、鉄分、EPA、DHAといった健康に良い成分を多く含んでいます。

ビタミンAは目の健康をサポートし、皮膚や粘膜の健康維持にも役立ちます。

ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨の健康を促進する働きがあります。

また、EPAやDHAは青魚にも多く含まれる不飽和脂肪酸で、血液をサラサラにし、動脈硬化の予防に寄与するとされています。

さらに、あん肝には良質なタンパク質も含まれており、体の組織の修復や筋肉の維持に役立つことから、健康を意識する人にとっても魅力的な食品です。

しかし、その一方で脂質やカロリーが高いことから、適量を守って楽しむことが重要です。

【人気レシピ】あん肝の美味しい食べ方と調理法

あん肝は、蒸したり、ポン酢でさっぱり食べたり、味噌汁に入れたりと、さまざまな楽しみ方があります。

特に、蒸したあん肝を薄くスライスし、ポン酢やもみじおろし、万能ねぎとともにいただく「定番のあん肝ポン酢」は、日本酒と相性抜群の一品として広く愛されています。

また、あん肝を味噌漬けにして熟成させることで、より深い旨味を引き出す方法も人気です。

家庭でも簡単に作ることができ、日本酒好きの人にはたまらない逸品となります。

さらに、あん肝を軽く炙ることで香ばしさが増し、より濃厚な風味を楽しめるアレンジもおすすめです。

最近では、洋風のパテとしてバゲットにのせたり、クリームチーズと合わせてディップにしたり、パスタソースに加えて濃厚な味わいを楽しむレシピも注目されています。

フレンチのテイストを取り入れた「フォアグラ風あん肝のソテー」も、レストランや家庭で楽しまれるようになってきました。

さらに、あん肝を使ったリゾットやオムレツなど、和食以外の料理との組み合わせも意外に相性が良く、新しい楽しみ方として話題になっています。

こうしたアレンジを試しながら、自分好みのあん肝レシピを見つけてみるのもおすすめです。

【カロリー注意】あん肝の栄養成分と脂質の影響

美味しいあん肝ですが、そのカロリーと脂質はかなり高めです。

100gあたり約400kcalあり、脂質も30g以上含まれています。

これは一般的な肉類よりも脂質の割合が高く、過剰に摂取すると摂取カロリーが増えてしまい、体重増加や生活習慣病のリスクを高める要因になります。

特に、あん肝はその濃厚な味わいからついつい食べ過ぎてしまうことが多い食材ですが、脂質の多さが問題になることがあります。

例えば、100gのあん肝を食べると、成人の一日推奨脂質摂取量の半分以上を占めることもあります。

そのため、他の食事での脂質摂取量を調整しながら食べることが重要です。

また、あん肝には飽和脂肪酸が多く含まれており、摂取量が増えると血中の悪玉コレステロール(LDL)の上昇を引き起こす可能性があります。

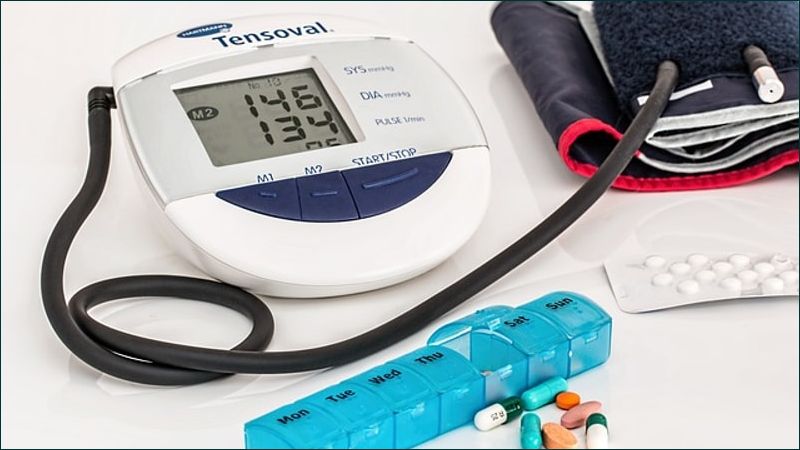

これは、動脈硬化や心疾患のリスクを高める要因となるため、特に高血圧や高脂血症の人は注意が必要です。

さらに、あん肝はプリン体も多く含んでいるため、痛風のリスクがある人にとっては摂取量を制限することが推奨されます。

プリン体を多く含む食品は尿酸値を上げる可能性があり、特にお酒と一緒に食べることで尿酸の代謝が妨げられ、痛風発作を引き起こすリスクが増します。

このように、あん肝は美味しく栄養価が高い反面、食べ過ぎると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

適量を守りながら楽しむことが、健康を維持しつつあん肝を堪能するコツです。

あん肝を食べ過ぎるとどうなる?

【要注意】あん肝の食べ過ぎが体に与える悪影響

あん肝は栄養豊富で、ビタミンやミネラルを多く含む健康的な食品ですが、過剰に摂取すると体に負担をかける可能性があります。

特に、あん肝に含まれる脂質やコレステロールの量が多いため、摂りすぎると健康に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

動脈硬化や心血管疾患のリスクが高まることが指摘されており、特に中高年の方や生活習慣病のリスクがある人は注意が必要です。

さらに、あん肝は高カロリーな食品であり、食べ過ぎると体重増加の原因にもなります。

100gあたり約400kcalと、一般的な魚介類と比較してもかなり高いカロリーを誇るため、適量を意識することが重要です。

また、脂質の多さも問題視されることがあり、消化に時間がかかることから胃腸に負担をかけやすい点も考慮すべきポイントです。

加えて、あん肝にはプリン体も多く含まれているため、尿酸値の上昇につながる可能性があります。

特に痛風のリスクがある人は、あん肝の摂取量を適切に管理することが推奨されます。

適量を守りながら楽しむことで、健康を損なうことなく、あん肝の美味しさを堪能することができるでしょう。

【体調不良?】あん肝を食べ過ぎると気持ち悪くなる理由

あん肝を食べ過ぎると、胃もたれや消化不良を引き起こすことがあります。

これは、脂質が多いため消化に時間がかかることや、肝臓の機能を圧迫することが原因と考えられます。

特に、あん肝に含まれる脂質は動物性のものが多く、消化器官に負担をかけやすい特徴があります。

また、あん肝はコクのある味わいが魅力ですが、その濃厚さが胃腸にとって負担となることもあります。

特に、胃が弱い人や高脂肪の食事に慣れていない人は、食後に不快感を感じることがあるでしょう。

これは、胃の消化液の分泌が追いつかず、食物が長時間胃にとどまるために起こる現象です。

さらに、あん肝の過剰摂取は胆のうにも影響を与える可能性があります。

脂質の多い食べ物を大量に摂取すると、胆のうが消化を助けるために胆汁を多く分泌する必要があり、これが過剰な負担となることがあります。

その結果、胆石症のリスクが高まる可能性も指摘されています。

このように、あん肝の美味しさを楽しむためには、適量を意識することが大切です。

食後に不快感を感じることがある場合は、一度の摂取量を減らし、消化を助ける食材(例えば大根や生姜など)と組み合わせるのも良い方法です。

【肝臓に負担】あん肝とコレステロールの関係を解説

あん肝は、肝臓そのものを食べる食品なので、コレステロール含有量が非常に高いことで知られています。

100gあたり約400mg以上のコレステロールを含んでおり、これは一般的な魚介類の中でもトップクラスの数値です。

そのため、過剰に摂取するとコレステロール値が上昇しやすくなります。

コレステロールを摂りすぎると、肝臓の負担が増し、脂肪肝や動脈硬化を引き起こすリスクがあります。

肝臓は、摂取したコレステロールを分解・代謝する役割を持っていますが、過剰に摂取すると負担がかかり、脂肪肝や肝機能の低下につながる可能性があります。

特に、お酒と一緒にあん肝を食べる機会が多い人は、肝臓に二重の負担をかけることになるため注意が必要です。

また、コレステロールが血液中に過剰に存在すると、血管の内壁に蓄積し、動脈硬化の進行を促す可能性があります。

動脈硬化が進むと、血管が狭くなり、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まるため、特に高血圧や糖尿病を抱える人は、あん肝の摂取量を制限することが推奨されます。

しかし、コレステロールには「善玉(HDL)コレステロール」と「悪玉(LDL)コレステロール」があり、あん肝に含まれる不飽和脂肪酸(DHAやEPA)は、HDLコレステロールを増やす働きもあります。

そのため、適量を守れば健康的なメリットも得られる食品です。

あん肝を食べる際は、野菜や食物繊維を豊富に含む食材と一緒に摂取し、脂質の吸収を抑える工夫をすると良いでしょう。

また、摂取量を適度にコントロールしながら、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

あん肝の適切な摂取量

【適量は?】あん肝を一日にどれくらい食べるべき?

あん肝は美味しいですが、一日の摂取量は50g程度が目安とされています。

これは、適度な量であれば健康に良い栄養を摂取できる一方で、食べ過ぎると脂質やカロリーの摂取が過剰になりやすく、体への負担が増えてしまうためです。

特に、高脂肪の食品を多く摂取すると胃腸への負担が大きくなり、消化不良や体重増加の原因になる可能性があります。

また、あん肝はコレステロールを多く含む食品の一つであり、特に動脈硬化や心疾患のリスクがある人にとっては、過剰摂取を避けることが重要です。

コレステロールを適度に摂取することで、善玉コレステロール(HDL)を維持しながら悪玉コレステロール(LDL)を抑えることができます。

したがって、健康的にあん肝を楽しむためには、食事全体のバランスを考えながら摂取することが大切です。

【100gは食べ過ぎ?】あん肝100gのカロリーと健康リスク

100gのあん肝を食べると、400kcal前後のエネルギーを摂取することになります。

これは、お茶碗1杯分のご飯とほぼ同じカロリー量ですが、炭水化物ではなく脂質が多いため、消化に時間がかかりやすく、胃もたれを引き起こすことがあります。

さらに、100gのあん肝にはコレステロールも非常に多く含まれており、摂取量が増えることで血中コレステロール値が上昇し、心血管系のリスクを高める可能性があります。

特に、動物性脂肪の摂取が多い食生活を送っている人にとっては、1回の食事で100gを超える摂取は避けたほうが良いでしょう。

加えて、あん肝にはプリン体が含まれているため、痛風のリスクがある人は注意が必要です。

プリン体は体内で尿酸に変化し、過剰に摂取すると痛風の原因となることがあります。

特にアルコールと一緒に摂取すると尿酸の排出が抑えられ、リスクが高まるため、お酒との組み合わせには十分な注意が必要です。

このように、あん肝100gはカロリーやコレステロール、プリン体の面でやや過剰な摂取量と考えられます。

そのため、あん肝を食べる際は一度に100gを超えないようにし、野菜や食物繊維が豊富な食材と一緒に食べることで、脂質の吸収を緩やかにする工夫をするのがおすすめです。

【食べ過ぎ防止】あん肝を適量楽しむためのポイント

あん肝は濃厚で美味しいため、つい食べ過ぎてしまいがちですが、適量を守ることで健康的に楽しむことができます。

以下のポイントを意識しながら、バランスの取れた食べ方を心がけましょう。

食事のバランスを考える: あん肝をメインディッシュにするのではなく、あくまでも副菜やおつまみとして楽しむことで、摂取量を抑えることができます。

例えば、野菜や海藻を使った副菜と一緒に食べると、脂質の吸収が緩やかになります。

1回の食事で少量にとどめる(50g程度): 1回の食事で食べるあん肝の量は50g程度を目安にしましょう。

これにより、カロリーや脂質、コレステロールの過剰摂取を防ぐことができます。

他の脂質を控えめにする: あん肝自体が高脂質の食品であるため、他の食事で脂質の多いものを控えることが大切です。

例えば、揚げ物や脂身の多い肉料理を避けることで、トータルの脂質摂取量をコントロールできます。

食べるタイミングを工夫する: あん肝を夜遅くに食べると、消化が追いつかず胃もたれの原因になります。

なるべく早い時間帯に摂取し、消化を助ける食材(大根おろしや生姜など)と一緒に食べるのも効果的です。

アルコールとの組み合わせに注意: 日本酒やビールと相性が良いあん肝ですが、アルコールと一緒に摂るとコレステロール値や尿酸値が上昇しやすくなります。

飲みすぎないように意識しながら楽しみましょう。

あん肝を適量に抑えることで、その美味しさを最大限楽しみながら健康へのリスクを抑えることができます。

ぜひ、工夫しながら食事に取り入れてみてください。

あん肝を安心して楽しむために

【ヘルシーに食べる】あん肝の適切な食事への取り入れ方

あん肝は適量であれば栄養豊富な食品ですが、その高脂質・高カロリーな特性から、主食ではなく「ちょっとしたご褒美」として楽しむのがベストです。

日常的に大量に食べるのではなく、特別な日に少量を味わうことで、その美味しさを存分に楽しみながらも健康的な食生活を維持できます。

また、あん肝は濃厚でコクのある味わいが特徴ですが、一度に多く食べると胃腸に負担をかける可能性があります。

そのため、食べるタイミングにも注意が必要です。

特に、夜遅くに食べると消化不良を引き起こしやすいため、できるだけ夕食の早い時間帯やランチタイムに楽しむのが理想的です。

さらに、食べる際には大根おろしやポン酢などのさっぱりした調味料と組み合わせることで、消化を助けつつ風味を引き立てることができます。

【健康維持】あん肝の栄養を活かした食事法とは?

あん肝には、DHAやEPAなどの良質な脂質が含まれているため、青魚やナッツ類などと組み合わせて、バランスの良い食事を心がけると健康的です。

DHAやEPAは血液をサラサラにする働きがあり、動脈硬化の予防に役立つとされています。

そのため、あん肝を食べる際には、サバやイワシ、アジなどの青魚を取り入れた食事と組み合わせると、より健康的な食生活を実現できます。

さらに、あん肝はビタミンAや鉄分も豊富に含んでいるため、これらの栄養素の吸収を促進する食品と一緒に食べると、より効果的に栄養を摂取できます。

例えば、ビタミンAの吸収を助けるために、緑黄色野菜(ほうれん草や人参)を加えた副菜と組み合わせるのがおすすめです。

また、鉄分の吸収を高めるビタミンCを含む食品(レモンやピーマン)と一緒に摂ることで、貧血予防にも役立ちます。

このように、あん肝を適量に抑えながらも、健康を意識した食材と組み合わせることで、美味しさと栄養を最大限に引き出すことができます。

【バランス重視】あん肝を健康的に食べるコツ

野菜や海藻と一緒に摂る: 食物繊維が豊富な食材と組み合わせることで、脂質の吸収を緩やかにし、消化を助けます。

特に大根おろしやわかめなどの海藻類は、脂質の代謝を促進する効果が期待できます。

食べ方を工夫する: あん肝を小分けにして食べることで、過剰摂取を防ぎます。

例えば、お寿司のネタとして楽しんだり、鍋料理の具材として取り入れたりすることで、少量でも満足感を得られます。

運動を適度に取り入れる: あん肝はカロリーが高いため、食べた後に軽い運動を取り入れることで、消費カロリーを増やし、体への負担を減らすことができます。

あん肝とコレステロールの関係

【コレステロールに注意】あん肝を食べると数値が上がる?

あん肝は、100gあたり約400mg以上のコレステロールを含んでいます。

これは、厚生労働省が推奨する成人の1日あたりのコレステロール摂取量(約200~300mg)を超える可能性があり、過剰摂取は動脈硬化のリスクを高める要因となります。

特に、動物性食品からのコレステロール摂取が多いと、悪玉(LDL)コレステロールの増加を促し、血管の柔軟性が低下する恐れがあります。

その結果、血流が悪化し、高血圧や心筋梗塞、脳卒中などの重大な健康リスクを引き起こす可能性があります。

また、コレステロールの摂取量が多いと肝臓への負担も増します。

肝臓は体内のコレステロールを調整する役割を担っていますが、過剰に摂取するとその処理能力を超えてしまい、脂肪肝や胆石症を発症するリスクが高まるとされています。

そのため、特に肝機能が低下している人や脂質異常症を抱えている人は、あん肝の摂取量を適度にコントロールすることが重要です。

【コレステロール対策】健康管理のための食事のポイント

コレステロールは、体にとって必要な栄養素ですが、摂りすぎると健康を害する可能性があります。

特に、飽和脂肪酸の多い食品と組み合わせてしまうと、コレステロール値が急激に上昇することがあるため注意が必要です。

例えば、バターやラードなどの動物性脂肪とあん肝を一緒に摂取すると、体内での脂質の代謝が追いつかず、血中脂質異常を引き起こす可能性があります。

コレステロール対策として、あん肝を食べる際には以下の点を意識すると良いでしょう。

食物繊維と一緒に摂取する: 野菜や海藻、豆類を一緒に食べることで、コレステロールの吸収を抑制できます。

特に、水溶性食物繊維(オートミール、こんにゃく、納豆など)は、腸内でコレステロールと結合し、その排出を促します。

適量を守る: あん肝を食べる際は、一度の摂取量を50g以下に抑えるのが理想的です。

食べ過ぎると一日のコレステロール摂取量を大幅に超える可能性があるため、適量を意識しましょう。

魚やナッツ類と組み合わせる: サバやアジなどの青魚には、コレステロールのバランスを調整するDHA・EPAが豊富に含まれています。

また、アーモンドやクルミなどのナッツ類も、不飽和脂肪酸を多く含み、血中脂質の改善に役立ちます。

運動を取り入れる: 食事の後に軽い運動をすることで、体内の脂質を効率的に消費できます。

ウォーキングやストレッチなどの軽めの運動でも、血流を促し、コレステロールの代謝を助ける効果が期待できます。

このように、あん肝の適量摂取と健康的な食事の組み合わせを意識することで、コレステロール管理をしながら美味しく楽しむことが可能です。

特に、食物繊維や良質な脂質を取り入れることで、体に与える影響を最小限に抑えることができます。

【代替食品】あん肝の代わりにおすすめの食品とは?

あん肝の代わりに、以下の食品を取り入れることで、健康的な食生活を維持できます。

あん肝の魅力である栄養素や風味を活かしながら、よりヘルシーな食材を選ぶことで、脂質やカロリーを抑えつつ、満足感のある食事が可能です。

サーモンやマグロの刺身(DHAやEPAが豊富)

サーモンやマグロは、あん肝と同じくオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)を豊富に含んでおり、動脈硬化や心血管疾患のリスクを軽減する働きがあります。

刺身のまま食べるのはもちろん、軽く炙って香ばしさを加えたり、カルパッチョ風にアレンジするのもおすすめです。

ナッツ類(良質な脂質を含む)

アーモンド、くるみ、カシューナッツなどのナッツ類は、不飽和脂肪酸が豊富で、コレステロール値の管理にも役立ちます。

そのまま食べるのはもちろん、サラダにトッピングしたり、細かく砕いて魚のソテーの衣として活用することで、あん肝のコクのある味わいに近い満足感を得られます。

大豆製品(たんぱく質が豊富でヘルシー)

豆腐や納豆、テンペなどの大豆製品は、植物性タンパク質が豊富で、低カロリーながらも栄養価が高いため、ヘルシーな代替食品として最適です。

例えば、絹ごし豆腐を滑らかにしてポン酢や柚子胡椒と合わせれば、あん肝のような濃厚な味わいを楽しむことができます。

これらの食品を取り入れることで、あん肝の栄養価に近い要素を摂取しつつ、カロリーやコレステロールの摂取を抑えることができます。

食事のバランスを意識しながら、自分に合った組み合わせを楽しんでみてください。

まとめ

あん肝は、美味しく栄養豊富な食品ですが、その濃厚な味わいと高い栄養価の一方で、食べ過ぎには注意が必要です。

脂質やコレステロールが多く含まれているため、過剰に摂取すると健康リスクを高める可能性があります。

適量を守ることが、あん肝を健康的に楽しむための鍵です。

例えば、一回の食事で50g程度を目安にすることで、カロリーの過剰摂取を防ぐことができます。

また、食物繊維が豊富な野菜や海藻類と組み合わせることで、脂質の吸収を緩やかにし、胃腸への負担を軽減できます。

さらに、あん肝はお酒との相性が抜群ですが、アルコールと一緒に摂取することで尿酸値が上昇しやすくなるため、飲酒の量にも注意が必要です。

特にプリン体を多く含むビールとの組み合わせは控えめにし、焼酎やワインなどの低プリン体のお酒を選ぶとよいでしょう。

あん肝は特別な日に少量を味わいながら、お酒や食事との相性を楽しむことで、健康を維持しつつ贅沢なひとときを過ごせます。

バランスの取れた食事と適量の摂取を心がけ、あん肝の美味しさを堪能しましょう!